一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

一般貨物自動車運送事業の許可申請専門!東京都の行政書士事務所

あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503

042-476-8198

営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |

|---|

各種手続のお申込みは、お申込フォームに必要事項をご入力のうえ、

ご送信願います。

一般貨物自動車運送事業の経営許可取得のポイントを解説します。

一般貨物自動車許可のポイント

その営業所や車庫で大丈夫ですか?

一般貨物自動車運送事業の経営許可の要件はとても複雑です。

ご依頼前に、営業所や自動車車庫などの賃貸借契約などを済ませていらっしゃるケースはよくあるのですが、その場所や契約内容などを拝見すると、許可要件を満たしていないケースが散見されます。

申請を急ぐあまり、許可要件をよく把握せずに先走ってしまうと、結局、賃貸借契約の解除などにより無駄なコストや時間を費やすことになりますのでご注意ください。

もし、これから営業所や自動車車庫などの契約を締結する場合は、必ず、下記のポイントに目を通したうえでおすすめください(関東運輸局管内の基準となります。各地方運輸局ごとのローカルルールにより、地方運輸局によって多少異なります)。

ご依頼前に確認しておくべきこと

既に事務所や車庫をお決めになっている場合、これから賃貸借契約をしようとする場合など、行政書士にご依頼前、賃貸人とのご契約前に下記の事項をご確認しておくことをお勧めいたします。

どなたでも簡単に確認できます。

事務所や車庫として使用できる地域かどうかを確認

事務所や車庫として使用できる地域かどうかを確認

市区町村の都市計画課や建築開発課、農業委員会などで確認できます(自治体により担当部署名称は異なります。電話で回答してくれる場合も多いです)。

営業所・休憩施設や自動車車庫の場所が、市街化調整区域内にあったり、あるいは農地法上の農地であったりすると、都市計画法、建築基準法や農地法などの規制により営業所・休憩施設や自動車車庫として使用できない場合があります。

また、市街化区域内であっても、基本的に市街化区域には用途地域というものが定められており、用途地域の種類によっては、営業所・休憩施設や自動車車庫(屋内車庫や屋根付き車庫)としての使用ができない用途地域もあります(建築基準法上の用途制限)。

前述の各法令に違反している場合は、そもそも運送事業の許可申請以前の問題となります。

土地や建物の所有者、不動産業者等が前述の各法令を無視して、勝手に建築物を建てていたり、賃貸しているケースも現実にありますので、必ず自治体に確認することが重要です。

自動車車庫の前面道路を通行できる最大車両幅を確認

自動車車庫の前面道路を通行できる最大車両幅を確認

車両制限令により当該道路を走行できる車両の最大車両幅は制限されています。

自動車車庫の前面道路が市区町村道であれば市区町村の道路課、都道であれば所轄の建設事務所、県道であれば県の所轄の県土整備事務所などで教えてもらえます(大まかな道路幅であれば電話で教えてくれる場合もあります)。

国道であれば確認不要です。

運送事業に使用予定の車両の幅が、前面道路を通行できる最大車両幅を超えていれば車両制限令に抵触しますので、道路管理者が認めない限り当該車両の走行はできません。

そうなれば、運送事業の自動車車庫として認めてもらえません。

道路幅員証明書の交付を受ける際に、道路管理者(前述の県や市区町村など)に申請車両の走行に支障がない道路であることを確認しておくようにしましょう。

所要資金に対する自己資金を確認

所要資金に対する自己資金を確認

一般貨物自動車運送事業の許可申請に際しては、所要資金額の算出(資金計画)の提出が必須であり、算出した所要資金額以上の自己資金(原則、預金残高で証明します)を有していることが求められます。

事務所や車庫の施設賃料なども所要資金額の構成要素になりますので、賃料が高額になるほど所要資金は膨らみ、準備すべき自己資金も膨らむことになります。

所要資金の算出方法の詳細は「資金計画」の項目をご参照ください。

目次に戻る

営業所、休憩・睡眠施設

1.自己所有又は賃貸借契約などにより、申請者がその場所を使用する権限を有していますか? 自己所有物件であれば、『不動産登記簿謄本』、賃貸物件であれば、『賃貸借契約書』や『使用承諾書』などで証明します。 |

2.賃貸借契約の場合は、契約書の使用目的が「事務所」等の事業用になっていますか? ・許可日において契約期間は2年以上残っていますか? *契約期間が2年以上ない、自動更新規定がない場合でも、ご対応いたします。 ・ 契約書に「賃料」「面積」「使用期間」等が明記されていますか。 *記載がない場合でも、ご対応いたします。 |

3.その場所は事務所として使用できる地域ですか?(市街化調整区域、農地等でないこと)

*市街化調整区域に、自治体の許可なく建物(プレハブを含む)の建築はできません。 また、従前の既存宅地として適法に立っている建築物であっても、用途が住宅とされている場合は、事務所としての使用はできません(既存宅地制度は平成13年5月に廃止されています)。 *農地法上の農地に建っている建物を事務所等として使用することはできません。 *市街化区域内であっても、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域のように、事務所スペースが一定規模以下の兼用住宅の場合のみ事務所としての利用を認めるといったエリアもあります(建築基準法上の用途制限)。 |

4.休憩・睡眠施設は、原則として営業所又は車庫に併設されていますか? |

5.営業所、休憩・睡眠施設の規模は適切ですか?

*申請時若しくは事後的に、営業所、休憩・睡眠施設に必要な備品等が備えられていることが確認できる写真の添付が必要となります。 |

6.霊きゅう運送事業の場合は、運送区域について許可に条件が付されることをご存知ですか? *霊きゅう運送限定許可を取得した場合、運送区域(貨物の発地及び着地)は、原則として営業所所在地の都道府県内に限定されます。許可書にもその旨が記載されます。 ただし、例外として営業所所在地の市区町村が、他の都府県に隣接している場合は、その隣接する都府県も運送区域となります。

|

営業所、休憩・睡眠施設についてのご質問

営業所の賃貸借契約期間が、許可申請予定日において2年1ヶ月ほど残っています。契約書に自動更新される旨の記載はありません。使用権限は認められますか?

そのままでは認められない可能性があります。

許可申請予定日において、賃貸借契約期間の残りの期間が2年1ヶ月ほどということは、許可申請日から許可までの標準処理期間が3~5ヶ月であることを考えると、許可日においては2年に満たないものと思われます。そのうえ、賃貸借契約書に契約期間満了時に自動更新される旨の記載もないとのことですので、その賃貸借契約書のみで使用権限があると判断することはできません。

期間満了後も借り受けることが予定されているのであれば、別途、宣誓書若しくは所有者の使用承諾書などを添付することによりクリアできます。

*「許可申請の処理方針について」の細部取扱いには、賃貸借契約期間について、特にいつから概ね2年以上契約期間が残っている必要があるか、起算日についての明記はありませんが、関東運輸局の見解は許可日(予定日)から概ね2年以上とのことです。

休憩施設を車庫に併設しても構いませんか?

休憩施設や睡眠施設を車庫に併設しても構いません。

ただし、営業所に併設しない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、その休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)以内である必要があります。

営業所や休憩スペースの面積に基準はありますか?

なお、当社は仮眠を必要とする勤務形態ではありません。

面積についての明確な基準はありません。

営業所については「規模が適切であること」、仮眠を必要としない営業所の休憩施設については「乗務員が有効に利用できる適切な施設であること」されている以外、面積についての基準は示されていません。

常識的に判断するほかありませんが、営業所については、事務机、イス、電話・FAX、帳簿書類などの保管棚を配置できるスペースを、休憩施設については、乗務員数にもよりますが、テーブルと人数分の椅子などが置けるスペースがあれば問題ないと思います。

面積で言えば、営業所、休憩施設それぞれ10㎡(畳6畳)程度以上のスペースを目安(乗務員5人の場合)にご契約するようにしていただいています。

同じフロア内に営業所と休憩施設を設ける場合で、乗務員数に比べて休憩スペースが狭すぎる場合は、営業所のスペースを狭めるなどの工夫をしていただいています。

なお、仮眠を必要とする運行体制の場合の休憩・睡眠施設について「少なくとも同時睡眠者1 人当たり2.5 ㎡以上の広さを有すること。」と明確な面積基準が公示されていますのでご注意ください。

市街化調整区域とは何ですか?

市街化を抑制すべき区域として、開発行為が禁止されています。

都市計画法で定められた都市計画区域の一つで、市街化区域に対する区域です。

市街化調整区域内は、市街化を抑制すべき区域なので開発行為が禁止されています。開発行為とは建築物の建築や宅地造成工事などの行為をいいます。

市街化調整区域内に建築物を建築する場合は、都道府県知事の許可が必要となります。

したがって、勝手にプレハブやコンテナなどを建てて、営業所や休憩施設として一般貨物自動車運送事業の許可申請をした場合、審査の際に市区町村等に照会がいきますから、その場所が市街化調整区域であり、無許可建築物であることが発覚すれば、当然に不許可となってしまいます。

市街化調整区域内にトレーラーハウスの営業所を置いて、許可を取得したケースがあると聞きました。本当に可能ですか?

建築物に該当しないと認められれば、一般貨物自動車運送事業の営業所として申請できる可能性はあります。

市街化調整区域では建築物の建築は原則として禁止されています。他法令で禁止されているものを、運輸局も運送事業の営業所として認めるわけにはいきません。

しかし、そのトレーラーハウスが建築基準法上の建築物に該当しないと自治体が判断した場合は、市街化調整区域内であっても設置可能なので、その場合は運送事業の営業所として使用することに問題はありません。

平成9年に建設省住宅局建築指導課長から各都道府県建築主務部長あてに『トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて』として、下記の通達が出されています。

「トレーラーハウスのうち、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況(給排水、ガス・電気の供給又は冷暖房設備、電話等の設置が固定された配管・配線によるものかどうか、移動の支障となる階段、ポーチ、ベランダ等が設けられているかどうかなど)等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2 条第一号に規定する建築物には該当しないものとして取り扱うこと。」

もう少し解説しますと、『トレーラーハウスに随時かつ任意に移動することに支障のある階段、ポーチ、ベランダ、柵等が設置されておらず、トレーラーハウスを移動するための通路(トレーラーハウス等を支障なく移動することが可能な構造〔勾配、幅員、路盤等〕を有し、設置場所から公道に至るまで連続しているもの)が設置されていれば、建築基準法上の建築物には該当しない。』ということなのです。

さらに市区町村によっては、上記条件に加えて、一般社団法人日本トレーラーハウス協会加入業者により設置されるトレラーハウスに限るとした条件を付けるケースもあります。

以上、ハードルは高いですが、一定の条件を満たしたトレーラーハウスであれば、適法に市街化調整区域内に設置でき、運送事業の営業所として申請することも可能ですが、購入コストや手間暇を考えて、他の場所を探すことも選択肢としてご検討された方がいいでしょう。

市街化調整区域内に既に建っている建物を営業所として借りようと思っています。問題ありますか?

まず、適法に建てられている建物であるかをご確認ください。

市街化調整区域であっても適法に建物が建てられているケースもあります。

例えば、市街化調整区域の指定を受けた際に、従前に存在した既存宅地制度の確認を受けて、事業用の用途の建物を建てているケースもあります。そうした適法な建物であれば借りても問題ないでしょう。ただし、用途が住宅として建てられている場合は、事業用には使用できませんから借りない方がいいでしょう。

営業所の電話は固定電話でないと申請できませんか?

携帯電話でも認められます。

建設業の許可制度のように、営業所の電話は固定電話に限るとされているものもありますが、一般貨物自動車運送事業や産業廃棄物処理業の許可制度においては、携帯電話でも認められています。

東京都に営業所を置いて、一般貨物運送事業(霊きゅう運送)の許可を取得したいのですが、埼玉県、神奈川県、千葉県でも運搬は可能ですか?

霊きゅう限定許可の場合は、運送の区域についても許可に条件が付されます。

東京都に営業所を置いて、霊きゅう運送限定許可を取得した場合は、貨物の発地及び着地は原則として東京都に限定されます。

ただし、営業所が所在する市区町村が他県に接しているような場合は、「発地及び着地のいずれもが東京都、〇〇県の区域以外に存する貨物の運送を行ってはならない。」といった許可条件が付されます。

いずれにしましても霊きゅう限定許可の場合は、東京都のみに営業所を置いて一都三県で運送事業を行うことはできませんので、あらかじめご注意ください。

目次に戻る

自動車車庫

1.自己所有又は賃貸借契約などにより、申請者がその場所を使用する権限(所有権や賃借権)を有していますか? |

2.賃貸借契約の場合は、契約書の使用目的が「駐車場」等になっていますか?

・許可日(予定日)において契約期間は2年以上残っていますか? *契約期間が2年以上ない、自動更新規定がない場合でも、ご対応いたします。

・ 契約書に「賃料」「面積」「使用期間」等が明記されていますか。 *記載がない場合でも、ご対応いたします。 |

3.その場所は車庫として使用できる地域ですか(農地等でないこと)?

*農地法上の農地は、車庫として使用できません。 *農地ではなくても、市街化調整区域内の場合も注意が必要です。 また、市街化区域内であっても、用途地域によっては屋根付き車庫は制限を受けます(建築基準法による用途制限)。 |

4.営業所に併設されていない場合、営業所との直線距離は適切ですか?

*関東運輸局の直線距離制限です。地方運輸局により異なります。 *九州運輸局:営業所から5km以内(営業所が政令指定都市にある場合は10km以内) ・四国運輸局、東北運輸局:営業所から5km以内 ・近畿運輸局:営業所から10km又は5km以内(営業所の地域により異なる) ・北海道運輸局:営業所から5km以内(営業所が札幌市にある場合は10km以内) |

5.車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画する事業用自動車の全てを収容できますか?

【車庫の必要面積の目安(概算)】 ・普通車/必要面積38㎡(1両あたり) ・小型車/必要面積11㎡(1両あたり) ・牽引車両/必要面積27㎡(1両あたり) ・被牽引車両/必要面積36㎡(1両あたり)

⇒ 例えば、ハイエースの小型車バン5台で申請する場合、11㎡×5台=55㎡が面積の目安となりますから、少なくとも収容能力(面積)が55㎡以上ある駐車場が必要となります。

ただし、この概算面積の数値は比較的大きいことから、各運輸局ごとに参考値を用いることを認めるなど柔軟に対応しており、車両1台あたりの概算面積を下記「参考値例」に訂正のうえ、再計算した結果の数値が、車庫の収容能力(面積)の90%未満となる場合は、車両明細書及び車両配置図の添付は不要としています。

【参考値例(関東運輸局)】 ・最大積載量7.5トン超/必要面積38㎡(1両あたり) ・最大積載量2トンロング超~7.5トンまで/必要面積28㎡(1両あたり) ・最大積載量2トンロング/必要面積20㎡(1両あたり) ・最大積載量2トンまで/必要面積15㎡(1両あたり)

【参考値例(近畿運輸局)】 ・普通車/必要面積25㎡(1両あたり) ・小型車/必要面積10㎡(1両あたり) ・牽引車両(ポール)/必要面積20㎡(1両あたり) ・トラ―ラー/必要面積35㎡(1両あたり)

*上記の「車庫の必要面積の目安(概算)」は、収容面積に余裕のある貸切駐車場の場合などにまで、現実に車両の1台1台につき前後左右に50cm以上のスペースが確保できるかをチェックすることは煩雑なので、運輸局が一つの目安としている面積に過ぎません。 ⇒ 月極の区画割の車庫を利用する場合は、上記概算の面積要件を満たしていても、車両の前後左右に50cm以上確保できない場合が多いので注意が必要です。

*申請時若しくは事後的に、事業用自動車を適切に収容することができることが確認できる写真の添付が必要となります。 |

6.前面道路が国道以外である場合、車道幅員(道路の全体幅員ではない)は適切ですか? *車道幅員とは、道路の全体幅員から歩道幅員を除いた幅員をいいます。

*前面道路が国道以外の場合は、「道路幅員証明書」の添付が必要となります。 なお、車庫地から私道を通って前面道路(公道)に出るような場所の場合は、前面道路の幅員証明書の他に、私道の所有者の通行許可証明も必要となります。

道路を通行できる車両の幅は、車両制限令という法令により制限されています。 その道路が、「市街地区域内にあるのか、市街地区域外にあるのか」、「一方通行道路なのか、それ以外の道路なのか」などの区分により、通行できる車両の最大幅が定められています。

例えば、市街地区域内の通常の道路(極少指定道路又は一方通行とされている道路以外の道路)について、通行可能な車両の幅は、 仮に車庫地の前面道路の車道幅が5mの場合、(5m-50cm)÷2=2.25mとなります。 したがって、原則として車両の幅が2.25m以下の車両しか通行できないことになります。

日本の普通貨物車両の最大幅は2.5mまでとされていますので、車庫地の選定に際しては、最大車両幅2.5mの車両登録も想定して、前面道路の車道幅員が次の数値以上ある場所を選ぶのが望ましいとも言えます。

【市街地区域内の道路(車両制限令第5条)】 <一般市街地道路>

●道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの(以下、極少指定道路という。)又は一方通行道路(第5条第1項) 極少指定道路又は一方通行とされている道路の場合 車道幅員-50cm=通行できる最大車両とされています。

よって、車道幅員が3m以上であれば、 ⇒ 車道幅員3m-50cm=2.5mの車幅の車両まで通行できることになります。

●通常の道路(第5条第2項)> 通常の道路(極少指定道路又は一方通行とされている道路以外の道路)の場合 (車道幅員-50cm)÷2=通行できる最大車両とされています。

よって、車道幅員が5.5m以上であれば、 ⇒ (車道幅員5.5m-50cm)÷2=2.5mの車幅の車両まで通行できることになります。

*歩道が設けられていない道路で路肩幅員が明らかでないもの又は路肩の幅員合計が1m未満の道路については、「その道路の全体幅員-1m」を車道幅員とする。

<駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路(道路管理者指定)>

●歩道がない極少指定道路又は一方通行道路(第5条第3項前段)> 歩道が設けられていない極少指定道路又は一方通行とされている道路の場合 車道幅員-1m=通行できる最大車両とされています。

よって、車道幅員が3.5m以上であれば、 ⇒ 車道幅員3.5m-1m=2.5mの車幅の車両まで通行できることになります。

●歩道がない通常の道路(第5条第3項後段)> 歩道が設けられていない通常の道路(極少指定道路又は一方通行とされている道路以外の道路)の場合 (車道幅員-1.5m)÷2=通行できる最大車両とされています。

よって、車道幅員が6.5m以上であれば、 ⇒ (車道幅員6.5m-1.5m)÷2=2.5mの車幅の車両まで通行できることになります。

*路肩幅員が明らかでないもの又は路肩の幅員合計が1m未満の道路については、「その道路の全体幅員-1m」を車道幅員とする。

【市街地区域外の道路(車両制限令第6条)】 *市街地区域よりも車両制限が緩和されています。

●一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所がある道路(第6条第1項) 一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所がある道路の場合 車道幅員-50cm=通行できる最大車両とされています。

よって、車道幅員が3m以上であれば、 ⇒ 車道幅員3m-50cm=2.5mの車幅の車両まで通行できることになります。

●通常の道路(第6条第2項)> 通常の道路(一方通行とされていない道路や、おおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所がない道路)の場合 車道幅員÷2=通行できる最大車両とされています。

よって、車道幅員が5m以上であれば、 ⇒ 車道幅員5m÷2=2.5mの車幅の車両まで通行できることになります。

*歩道が設けられていない道路で路肩幅員が明らかでないもの又は路肩の幅員合計が1m未満の道路については、「その道路の全体幅員-1m」を車道幅員とする。

【市街地区域】 「市街地区域とは、商工業、住宅地帯等相当広範囲にわたり人家が連たんし、歩行者の多い地域をいうので、市の行政区画内においても家屋が集まって、単に部落を形成しているに過ぎない地域については市街地区域外として取り扱うこと」とされています。 都市計画法で定義されている「市街化区域」とは異なりますのでご注意ください。 単に住宅等密集地だからといって、車両制限令でいう市街地区域とは限らないわけです。 したがって、車両制限令の何条道路に該当するのかは、道路管理者に確認する以外にありません。

【路肩】 路肩とは、道路構造令という法令によって定められている用語です。 道路を保護するために、車道や歩道に接続して設けられている道路の端の帯状の部分(車道部分のアスファルト構造とは違い、主にブロック石で帯状になっている部分)をいいます。 路肩の幅は、大まかに言えば、都市部の一般道では0.5m、地方部の一般道で交通量が少ない道路では0.5mなどと定められています。

なお、車両制限令により、「歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車(二輪車を除く。)は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない場合は、路端から車道寄りの0.5m)にはみ出してはならない。」とされています。 |

自動車車庫についてのご質問

月極の区画割の駐車場でも認められますか?

月極の区画割駐車場という理由で不可ということはありませんが、面積に注意が必要です。

事業用車両を置いた状態で、車両と車庫の境界線との間(前後左右)にそれぞれ50cmのスペースが必要です。

一般の月極駐車場のサイズは、幅250cm程度、長さ520cm~550cm程度が多いと思われます。

例えば、事業者様によってはよく使用される小型車のハイエースの長さは469cm、幅は169cm程度です。これに前後左右50cm分のスペースを加えると、長さ569cm、幅269cmのスペースが必要となり、上記のサイズの月極駐車場では要件を満たさないことになります。

普通貨物車両では、もちろん要件を満たしません。

月極駐車場を車庫として利用する場合は、ご契約前にサイズをよく確認しておくことが必要です。

過去には、1区画では要件を満たせなかったのですが、ラッキーなことに1台につき連結した数区画分を契約することができ、何とか面積要件を満たし許可にこぎつけたケースもありました。

賃貸借契約書に記載されている駐車場の住所と幅員証明書の住所表示が異なるのですが大丈夫ですか?

同一所在地であれば「宣誓書」の提出で認められます。

同一の所在地であっても、住居表示と地番表示は違いますので申請書や賃貸借契約書の所在地は住居表示で記載がされ、幅員証明書の所在地は地番表示というケースはよくあります。

また、駐車場の土地が複数の筆(区画)から構成されているような場合で、前面道路に面しているのが特定の筆(区画)である場合などは、幅員証明書は地番表示で取得する以外ありません。

このような場合、関東運輸局管内の許可申請においては、「下記の地番については、表示が相違しておりますが、同一の位置であることを宣誓いたします。」といった内容の宣誓書を提出します。

駐車場の前面道路の幅員が目視で4m弱です。車両の幅は1.7m弱です。許可は難しいですか?

車両制限令に抵触する可能性は大きいですが、無理とは限りません。

目視ということですので、認定道路幅、前面道路の条件などがわかりませんと、断定的な回答はできませんが、車両制限令に抵触する可能性は高いと思います。

道路を通行できる車両の幅は、車両制限令によって定められていますが、運輸局は必ずしも車両制限令に抵触するか否かで判断しているわけではなく、車両制限令に抵触している場合は、審査過程で道路管理者に照会します。

道路管理者から「通行に支障がない。」との回答があれば、〇と判断します。

「通行に支障がある。」との回答であれば、申請車両は通行できないということになり、自動車車庫としては認められなくなります。

したがって、車両制限令に抵触しているからといって、必ずしも通行できないというわけではなく、当該道路の道路管理者の判断次第なのです。

必ず許可申請前に道路管理者に確認し、必要であれば道路管理者から特殊車両通行認可を受けておくべきでしょう。

目次に戻る

車両

1.営業所ごとに使用権限を有する車両を5両以上有していますか? *霊柩(遺体)の輸送または一般廃棄物の輸送のみ行う場合は、1両でも申請できます。 |

| 2.ディーゼル車規制、使用車種規制(NOx・PM)適合車両ですか? 適合していない場合は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県などでは条例により走行が禁止、国の自動車NOx・PM法により国の定めた対策地域内では新規登録、車検継続ができませんので注意が必要です。 |

| 3.車検切れの車両は登録できません。 車検切れの車両でも許可申請は可能です。ただし、当然に許可後、車検を通してからでないと緑ナンバーを取得することはできません。 |

4.自動車検査証の用途は「貨物」となっていますか。 「乗用」のままでは、事業用ナンバーを取得することはできません。ただし、…

*一般貨物の場合、許可申請時に「乗用」であっても構いません。 許可後、構造変更のうえ、構造等変更検査を受けて「貨物」に変更すれば、事業用ナンバーを取得できます。 *霊きゅう事業の場合、許可申請時に「乗用」であっても構いません。 |

目次に戻る

車両についてのよくあるご質問

許可申請までに現実に取得していないといけませんか?

いいえ、許可申請時に現実に取得できていなくても許可申請は可能です。

許可申請時に現実に購入やリースをしていなくても、車両を特定したうえで、許可取得を条件とする売買契約書又は売渡承諾書等やリース契約書が添付できれば申請可能です。

許可後、その契約に基づき現実に車両の使用権原を取得し、自動車検査証の所有者欄、使用者欄などを申請者名義にできるのであれば問題ありません。

ディーゼル車規制(走行規制)、NOx・PM規制(車種規制)とは何ですか?

どちらも大気汚染対策の規制です。

ディーゼル車規制(走行規制)/東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県では、各自治体の条例により、ディーゼル車両(ディーゼル乗用車を除く)についてPM(粒子状物質)の排出規制が行われています。

排出基準に満たない車両は上記都県を走行できません。この場合は、買い替えまたは粒子状物質減少装置(DPF)を装着しなければなりません。

規制の対象かどうかの確実な見分け方として、自動車検査証(車検証)の「型式」欄の識別記号を確認してください。

『K-、N-、P-、S-、U-、W-、KA-、KB-、KC-』は規制対象となっています。

『KE-、KF-、KG-、KJ-、KK-、KL-、HA-、HB-、HC-、HE-、HF-、HM-』も規制対象ですが、車両によっては規制に適合している車両がありますので、各自治体又はメーカーなどにご確認ください。

不適合車両については、「粒子状物質減少装置(DPF)」を装着し、装着証明書の交付を受けてください。

また指定装着メーカーから渡される登録ハガキに必要事項を記載して投函してください。

この手続をすると、装置装着車両として埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県に登録されます。

NOx・PM規制(車種規制)/『国の自動車NOx・PM法』による車種規制です。これはNOx(窒素酸化物)・PM(粒子状物質)を規制対象とし、排出基準に満たない貨物(トラック)・乗合(バス)・特殊用途自動車(いずれも燃料の種類は問わない)、ディーゼル乗用車は、国の定めた対策地域(NOx・PM対策地域)内では新規登録、車検継続ができません。東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県内は、ほとんどの地域が対策地域(NOx・PM対策地域)になっています。

規制の対象かどうかの確実な見分け方として、自動車検査証の備考欄をご確認ください。排出基準への適否、使用可能最終日などが印字されていなければ問題ありません。

また、「使用車種規制(NOx・PM)適合」と印字されていれば問題ありません。

これから中古車両を購入予定です。車両の使用権限を証明する書類として売買契約書・売渡承諾書等とありますが、売買注文書でも構いませんか?

はい、注文書のコピーでも構いません。

当事者間で売買注文書を契約書の代わりとすることに合意しており、売主・買主、金額、車種、車台番号等、必要事項が明記されているものであれば、売買注文書のコピーでも構いません。

一般の売買注文書の雛形には、「現金販売の場合は、この注文書(お客様控)が契約書になります。」といった文言が記載されたりしています。記載されていない場合は、その旨を付記することにより、前述の契約書の代わりにすることの合意とみなされます。

なお、併せて自動車検査証のコピーも添付ください。

中古車ディーラーから一時抹消登録されている車両を購入します。登録識別情報等通知書の所有者の名義が、中古車ディーラーではなく、前所有者のままになっています。この登録識別情報等通知書でも構いませんか?

はい、構いません。

前所有者から中古車ディーラーが仕入れる際に、一時抹消登録と同時にディーラー名義に移転登録していれば、登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)の所有者名義はディーラー名義になりますが、コストが掛かるので名義変更はしなかったのでしょう。

売買契約書等と車両が一致していて、購入する計画車両が特定できればいいので、登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)の所有者名義が前の所有者のままになっていても構いません。

なお、登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)の所有者名義は、新規登録する時でなければ変更できません。

申請車両は全てバンでも構いませんか?

はい、全てバンでも構いません。

自動車検査証の用途が「貨物」であれば、申請車両の全てがバンであっても問題ございません。

また、許可申請時に用途が「乗用」であっても、許可後に構造変更検査を受けて用途を「貨物」に変更予定の車両であれば、申請は受理されます。

ただし、構造変更の内容・費用を示す契約書等の添付書類の提出を求められます。

整備済みの場合は車両の写真の提出を求められる場合もありますので、事前に運輸局に確認された方がいいでしょう。

なお、「乗用」から「貨物」への構造変更には要件がありますので、事前に自動車検査場等で構造変更可能な車両か否かを確認されておくことをお勧めしています。

申請車両が貨物に構造変更できなければ、緑ナンバー登録できませんので、申請車両を変更しなければならなくなります。

そうなれば、変更認可申請等の面倒な手続が必要となり、運輸開始も大幅に遅れるリスクが生じます。

「乗用」から「貨物」への構造変更は慎重な検討が必要です。

<参考>

以前は、トラック・バスの制動装置(ブレーキ)への適合証明などが要件の一つであったことから初度登録年度が平成11年7月1日以降の車両については、実質的に「乗用」から「貨物」への構造変更は困難でした。

平成27年度の審査事務規程の改正により、上記適合証明要件が事実上廃止され、その後走行装置(タイヤ、ホイール)についても緩和されたため、初度登録年度が上記年度以降の車両であっても、一定の要件を満たせば、構造変更が可能となりました。

したがって、バックドアがある車の殆どについて、後部座席を撤去したり、スライドを固定したりすることで、一定の貨物積載面積を確保できれば、乗用車(5ナンバーや3ナンバー)からバン型貨物車(4ナンバーや1ナンバー)に変更(バン変)が可能となりました。

車両を購入し、代金支払い・引渡しも完了していますが、当社名義への移転登録は許可取得後、緑ナンバーへの変更の際に行いたいのですが、許可申請の際に当社自己所有車両として認めてもらえますか?

自動車検査証に売主の譲渡証明書の写しを添付すれば可能と思われます。

本来、自己所有車両であれば、移転登録をして自動車検査証の所有者が自社名義になっているのが一般的ですので、当該自動車検査証の写しを添付すれば、自己所有車両と認められ、資金計画にも取得価格を算入する必要はありません。

ご質問のように、自動車検査証の名義を変更しないまま許可申請をする場合は、自動車検査証の写しに譲渡証明書の写しを添付すれば、関東運輸局では自己所有扱いとするようです。

なお、譲渡証明書に代えて、売買契約書(写し)と売買代金の領収書(写し)を添付した場合でも、自己所有車両として、資金計画の車両取得価格に算入しなくてもよいかを、関東運輸局に確認したことがあります。

はっきりと可とも否とも回答されませんでしたが、譲渡が完了したことが確認できないので審査の過程で何らかの追加書類を求める可能性があるとの回答でした。

霊きゅう運送事業ですが、許可申請前に乗用車両を8ナンバーに構造変更しておく必要はありますか?

いいえ、乗用車両のままで許可申請できます。

乗用車両のままで許可申請できます。

その場合、構造変更にかかる改造費用も申請車両の取得費用に含めたうえで資金計画を作成します。

そのまま霊きゅう運送事業に使用できる「患者輸送車等の自家用8ナンバー(特種)」に構造変更したうえで許可申請する場合は、改造費用を取得費用に含める必要はありませんが、許可取得後に改造費用が生じないことを証明するために構造変更後の車両の写真を提出します。

目次に戻る

運行管理体制

1.運行管理者 | 常勤の運行管理者を一定数以上(車両29両までは1名以上)確保していますか?

*パート、アルバイトは不可

*運転者との兼務を禁止する法的規則はないが、運行管理者1名(補助者選任なし)体制の営業所の場合は、現実的に兼務は難しいケースが多い(下記のよくある質問の回答を参照)

*自社の他の営業所の運行管理者または補助者との兼務は不可

*霊柩(遺体)の輸送または一般廃棄物の輸送のみ行う場合で、車両数が5台未満の場合は、運行管理責任者を置く必要はありますが、運行管理者のように有資格者である必要はありません。また、許可後の選任届も不要です。 |

【運行管理者とは】 次のいずれかに該当する者 ①運行管理者試験(貨物)に合格した者(こちらのパターンが多いと思います)

②5年以上の一般貨物自動車運送事業の運行管理の実務経験を有し、かつその間に講習認定機関(独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)、他)が実施する一般講習又は基礎講習を5回以上受講している者(同一年度の講習は 複数回受講しても1回とする。また、5回のうち少なくとも1回は基礎講習であること)

【運行管理者試験(国家試験)とは】 ・実施日/運行管理者試験センターが年2回(8月と3月)実施 ・試験形式(CBT 試験)/CBT 試験とは、Computer Based Testing の略で、テストセ ンターに行って、問題用紙やマークシートを使用せず、パソ コンの画面に表示される問題を見てマウス等を用いて解答す る試験です。 ・出題形式/選択方式 ・出題数・試験時間/30問・90分 ・合格基準/次の(1)及び(2)を同時に満たす得点が必要 (1)6割以上(30問中18問以上)の正解率 (2)出題分野(範囲)の①~④の出題分野ごとに正解が1問以上であり、 ⑤の出題分野については正解が2問以上であること。 ・合格率/30%前後 ・受験資格/次のいずれか一つに該当する者 ①事業用自動車(貨物軽自動車運送事業を除く)の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者 ②自動車事故対策機構が実施する基礎講習(貨物)3日間(16時間)を修了した者 ③試験日の前日までに自動車事故対策機構が実施する基礎講習(貨物)3日間(16時間)を修了予定の者

*基礎講習はすぐに満席になりますので、早めに申し込みましょう。

・出題分野(範囲)/ ①貨物自動車運送事業法関係/出題数8問 ②道路運送車両法関係/出題数4問 ③道路交通法関係/出題数5問 ④労働基準法関係/出題数6問 ⑤その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力/出題数7問 *国家試験ですので過去問題集などが市販されています。

・試験結果の発表/試験日よりおおむね1ヶ月後 *運行管理者試験センターホームページ上で合格者の受験番号を掲示するとともに、試験結果通知書を受験者へ郵便により送付します。

【運行管理補助者とは】 運行管理者が休日無く勤務することは現実不可能であり、運行管理者の不在時における営業所の運行管理を徹底するため、運行管理者の業務を補助する者として補助者を選任することが出来ます(任意)。

【補助者として選任できる者】 次のいずれかに該当する者 ①基礎講習を修了した者 ②運行管理資格者証の交付を受けている者

【補助者が実施できる業務】 ①点呼に関する業務(実施回数の3分の1以上は運行管理者が実施していること) ②運行管理者が実施する業務の履行補助

| |

| 2.整備管理者 | 常勤の整備管理者を1名以上確保していますか?

*確保できていない状況でも許可は受けられますが、許可後の営業ナンバー登録・運輸開始ができませんので、それまでには確保する必要があります。

*自社の他の営業所の整備管理者または補助者との兼務は可 ただし、物理的に兼務不可能な距離にある営業所間の兼務は不可

*既に他社で整備管理者登録されている者の選任は不可

*外部委託は不可(例外的に会社法上の子会社・親会社の関係にある企業間及び同一の親会社を持つ子会社間においては、整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていることを条件に認められる場合があります)

*運転者との兼務は可

*運行管理者との兼務は可

*霊柩(遺体)の輸送または一般廃棄物の輸送のみ行う場合で、車両数が5台未満の場合は、整備管理責任者を置く必要はありますが、整備管理者のように有資格者である必要はありません。また、許可後の選任届も不要です。 |

【整備管理者とは】 次の(1)(2)のいずれかに該当する者

(1)自動車(二輪自動車を除く)の点検・整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ整備管理者選任前研修を修了した者

*実務経験は、点検・整備又は整備の管理を行っていた事業者に証明してもらう必要があります(実務経験証明書)。

*「点検又は整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。 ①整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経 験(工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の経験を含む。) ② 自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験(例えば、運送事業者に勤務していた運転者)

*「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。 ① 整備管理者の経験 ② 整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を行った経験 ③ 整備責任者として車両管理業務を行った経験(整備責任者とは、整備管理者をグループ会社に外部委託する場合に、従業員のうちから選任しなければならない者です。)

*【整備管理者選任前研修とは】 ・2年以上の実務経験で整備管理者になろうとする場合に必要な研修です。 ・各運輸支局が年に複数回実施(いずれの運輸支局の開催研修を受講しても可) *満席になりやすいので、実施回の申込受付期間内に早めに申し込みましょう。 (2)自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を有する者

【整備管理補助者とは】 整備管理者が休日無く勤務することは現実不可能であり、運行管理者の不在時における営業所の運行管理を徹底するため、運行管理者の業務を補助する者として補助者を選任することが出来ます(任意)。

【補助者として選任できる者】 次のいずれかに該当する者 ①整備管理者の資格要件を満たす者 ②整備管理者が研修等を実施して十分な教育を行った者 *②にあるように、運行管理補助者と違い、必ずしも何らかの資格保有や講習修了をしていなくても選任可能です。

【補助者が実施できる業務】 ①日常点検結果による運行の可否の決定

| |

| 3.運転者 | 運転者を車両数以上確保していますか?

*確保できていない状況でも許可は受けられますが、許可後の車両登録・運輸開始ができません。

*霊柩(遺体)の輸送または一般廃棄物の輸送のみ行う場合を除き、許可申請の際に必要な最低車両数は5台です。

したがって、 ・営業所に週単位で1日以上の公休日が設けられている場合は、車両台数以上の運転者が必要(車両5台なら5名以上)、 ・営業所に週単位で公休日がない場合は「車両数×1.2」以上の運転者が必要となりま(車両5台なら6名以上)。

平成29年3月12日に改正道路交通法が施行にされ、準中型免許の新設により、免許区分がこれまでの3区分から4区分に変更されました。施行日以降に取得した普通免許では2トントラックは運転できなくなりましたのでご注意ください。 |

【運転者に選任できない者】 次のいずれか一つにでも該当する者は運転者の人数にカウントできません。 ①日々雇い入れられる者 ②2月以内の期間を定めて使用される者 ③試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)

*上記要件に該当しなければ、アルバイトや契約社員でも運転者に選任できます。

| |

| 4.法令試験 | 運送事業に専従する常勤の役員うち1名が法令試験に合格すること |

【法令試験について】 法令試験とは、運送事業に専従し業務を執行する常勤の役員のうち1名が受験し、合格しなければならない試験です。 ●実施日/許可申請後に隔月(奇数月)で実施されます(実施日は運輸局より通知)。 ●出題数・試験時間/30問・50分 ●合格基準/8割以上の正解率。つまり24問以上の正解が必要。 ●合格率/おおよそ60%前後(最近は30%台の回も見受けられます) ●出題範囲 ①貨物自動車運送事業法 ②貨物自動車運送事業法施行規則 ③貨物自動車運送事業輸送安全規則 ④貨物自動車運送事業報告規則 ⑤自動車事故報告規則 ⑥道路運送法 ⑦道路運送車両法 ⑧道路交通法 ⑨労働基準法 ⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日 労働省告示第7号) ⑪労働安全衛生法 ⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ⑬下請代金支払遅延等防止法 ●再試験 1回目に不合格でも再試験が受験できます。 2回目も不合格だと許可申請は却下処分となります(若しくは申請取下げを申し出る)。 なお試験は隔月(奇数月)実施なので再試験は2か月後となります。 ●その他 *参考資料の持込み/不可。試験当日に関係法令等の条文集が配布されます。 *試験問題は公表されていません。 *試験問題、条文集は、試験後に持ち帰ることはできません。 *関係法令等の条文集は、下記の国土交通省のHPからダウンロードができますので、あらかじめダウンロードして学習しておくようにしましょう。 | |

条文集はこちらをクリック(国土交通省HPへリンク)

役員法令試験の過去問題集のご購入については、こちらをクリック

【自動車運転免許区分(改正道路交通法施行平成29年3月12日~)】

| 普通免許* | 準中型免許 | 中型免許 | 大型免許 | |

| 受験資格 | 18歳以上 | 18歳以上 | 20歳以上 普通免許等保有2年以上 | 21歳以上 普通免許等保有3年以上 |

| 車両総重量 | 3.5トン未満 | 7.5トン未満 | 11トン未満 | 11トン以上 |

| 最大積載量 | 2トン未満 | 4.5トン未満 | 6.5トン未満 | 6.5トン以上 |

| 乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 11人以上30人未満 | 30人以上 |

*普通免許の取得時期による例外

例外1)平成19年6月2日~平成29年3月11日の間に普通免許を取得していた方

普通免許のままで、車両総重量5トン未満/最大積載量3トン未満の車両を運転できます(5トン限定準中型免許)。

例外2)平成19年6月1日以前に普通免許を取得していた方

普通免許のままで、車両総重量8トン未満/最大積載量5トン未満の車両を運転できます(8トン限定中型免許)。

運行管理体制についてのよくあるご質問

代表取締役が運行管理者と運転者を兼ねることはできますか?

運行管理者1名(補助者選任もなし)体制の場合は、現実的に運行管理者と運転者の双方を兼ねることは難しいケースが多いです。

代表取締役が運行管理者を兼務することや運転者を兼務すること自体は問題ありませんが、運行管理者1名(補助者選任もなし)体制の場合は、同一人が運行管理者と運転者を兼務することは現実的には難しいケースが多いと考えます。

同一人が運行管理者と運転者を兼務することを禁止する法的規則はありません。

しかしながら、運行管理者の業務の一つに、運転者の出庫・帰庫時の点呼業務があります。

原則として自己点呼は認められないため、運行管理者1名(補助者選任もなし)体制の場合は、「運転者を兼務している運行管理者の点呼を誰がとるのか」といった問題や、「運行管理者が運転中に、他の運転者の点呼を誰がとるのか」といった問題などが生じてしまうわけです

他に運行管理者若しくは運行管理補助者が選任されている場合であれば、兼務は問題ありませんが、運行管理者1名(補助者選任もなし)体制の場合は運転者を兼務する当該運行管理者の運転勤務時間が、他の運転者の点呼業務に支障がない勤務体制になっているかなど、許可申請や内部審査の際に合理的な説明を求められます。

*点呼執行業務については、運行管理補助者を選任し、点呼業務の一部を行わせる場合でも、1ヶ月の点呼を行うべき総回数の3分の1以上は運行管理者が実施しなければならないとされています(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)。

役員の法令試験は難しいのでしょうか?

運送事業の経営者としての適格性を確認するための試験です。

経営者になるという自覚をお持ちの方であれば、事前に普通に勉強していただければ合格できるレベルです。

法令試験は、これから運送事業を行おうとする経営者が法令違反の重大事故などを引き起こさないように運送関係法令の最低の基礎知識、基礎的な内容を問うものです。

国家資格試験などとは違い、試験問題が一般公表されていないこともあり、必要以上に不安をあおり、個人的に作成した参考書・予想問題集の購入や有料講習会への参加を促すようなサイトを目にしますが、事前に条文集に繰り返し目を通し、過去の試験問題を繰り返し解いてから試験に臨めば、運送事業の経営を目指すという自覚のある方であれば、誰でもクリアできるレベルの試験です。

ただし、事前学習もせずに臨めば合格できません。運行管理者試験に合格しているから大丈夫と甘く考えている方も要注意です。

運行管理者試験の合格基準は6割以上ですが、役員の法令試験の合格基準は8割以上です。

また、運行管理者試験の対象者は運行管理者になろうとする者ですが、法令試験の対象者は運送事業者になろうとする者ですので、試験の出題傾向も少し異なります。

【参考事項】

①合格率はおおよそ60%前後ですが、最近は30%台の月も見受けられるようになりました。

常識的な準備をして受験すれば合格します。しかし、事前に条文集に繰り返し目を通す、過去問題を繰り返し解く、といったことをせずに受験すれば、当然に合格は難しくなります。

②試験時は条文集が配布されます。

③条文集は、国土交通省のHPなどからもダウンロードもできます。

下記は国土交通省のHPのアドレスです。クリックしていただき、ページの一番下までスクロールしていただくと資料提供されています。http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000007.html

④関係法令の趣旨(目的)、定義、事業者の報告・届出義務などの条文が中心として出題されます。

⑤条文の隅から隅までが出題されるわけではありません。出題される条文は限られます。上記④の項目を中心に条文集に繰り返し目を通し、事前に条文集のどこに記述があるかをすぐに確認できるようにしておきましょう。

⑥不合格の要因の大半は時間切れです。

1問当りの解答時間1分40秒です。

1問1問条文集を見ながら解いている時間はありません。

⑦条文集は、試験本番では確認用(日数などの具体的な数字)として利用すべきものです。

⑧関東運輸局では試験問題を一般公表していません。

許可申請前に運行管理者・整備管理者・運転者を確保できていないと許可申請できませんか?

いいえ、確保できていなくても許可申請はできます。

運行管理者・整備管理者・運転者を確保できていなくても、確保予定として許可申請は可能ですし、他の許可要件を満たしていれば許可もされますのでご安心ください。

ただし、許可を受けても運行管理者・整備管理者・運転者などが確保できていなければ、運行管理者・整備管理者の選任届や運輸開始前の確認報告書の提出ができませんので、緑ナンバー(営業ナンバー)への変更登録ができません。したがって当然に運行も開始できませんのでご留意ください。

許可申請から許可処分まで、通常3ヶ月~4ヶ月程度を要しますので、その間に確保できるようにスケジュールを組んでおき、許可後、速やかに雇用、労働・社会保険等への加入手続きを行うようにすれば、許可後、短期間で運行開始ができます。

霊きゅう運送事業を始めたいのですが、車両1台、代表者1名のみの人員でも許可を取得できますか?

少なくとも2名体制での申請が必要です。

車両数1台、会社の公休日が週1日あり、勤務体制が24時間体制ではないことを前提とすれば、運行管理者1名、運転者1名の計画人員で許可取得可能です。

原則として自己点呼は認められないため、人員1名での申請では審査を通すことは難しいかと思います。一時的にでも親族等にご協力いただくなどの調整をお勧めいたします。

なお、霊きゅう運送事業は実務上24時間・365日体制が一般的ですので、それを前提とした申請の場合は、物理的に2名体制では不足となります。

許可申請書に会社の営業時間や公休日等の記載は要しないので、24時間・365日体制であったとしても、少なくとも人員2名で許可取得は可能です。

ただし、運行開始後の適正化事業実施機関による巡回指導の際に指摘を受ける可能性が高いと考えます。

軽貨物自動車運送事業の「運行管理の責任者」として別の会社で届出されている者を、当社の一般貨物自動車運送事業の「運行管理者」として選任することはできますか?

望ましいとは言えませんが、受理されます。

関東運輸局管内の支局の取扱いとしては、既に軽貨物自動車運送事業の「運行管理の責任者」として届出されている者を、一般貨物自動車運送事業の「運行管理者」とする選任届が提出された場合でも受理はされます。

なお、当然ながら他の営業所の「運行管理者」として選任届出されている者を、別の営業所の「運行管理者」とする選任届は受理されませんのでご注意くだい。

法令試験を受験する常勤の取締役が他の会社の取締役にも就任していますが、認められますか?

申請会社の担当常勤役員として運送事業に専従するのであれば認められます。

担当常勤役員として申請会社の運送事業に専従する場合は認められます。許可申請において専従することを証明する書類を添付します。

担当常勤役員のうちの一人が運行管理者試験に合格していますが、許可申請後に実施される法令試験も受験しなければいけませんか?

はい、受験して合格する必要があります。

運行管理者試験と許可申請後に実施される常勤役員の法令試験は、別のものであり、目的も異なります。

常勤役員が運行管理者試験に合格していても、運送事業に専従する常勤役員のうち1人が法令試験を受験し、合格しなければ運送事業の許可を受けることはできません。

許可申請書の選任計画において法令試験受験者として記載した担当常勤役員が、法令試験日に都合が悪い場合、別の役員が受験しても構いませんか?

運送事業に専従する常勤役員であれば構いません。

許可申請書の添付書類の様式1の選任計画に記載した受験予定者と別の役員が受験しても構いません。

ただし、当然ながら運送事業に専従する常勤役員に限ります。

試験当日は、本人確認の他、許可申請書類等の記載内容との照合も行われますので、役員名簿の常勤・非常勤の有無についても、よく考えて記載しておく必要があります。

なお、選任計画に記載した受験予定者と別の担当常勤役員が受験した場合は、後日、運輸局から様式1の補正を求められます。

役員の法令試験に2回とも不合格となってしまいました。再度、申請したいのですが、どうしたらいいですか?

新規許可申請の取下げ申請後に、改めて新規許可申請を行うことになります。

2回目の役員法令試験の不合格通知に、新規許可申請の取下げ申請書の雛形が同封されてきますので、必要事項を記入後に、管轄運輸支局に提出します。

取下げ申請後に、改めて新規許可申請を行ってください。

派遣社員を運行管理者や整備管理者に選任することはできますか?

営業所における運行管理権限や整備管理権限が与えられた管理体制がとられており、営業所に常勤、かつ継続的に勤務可能な契約であれば、派遣社員の選任も一般的には可能です。

運行管理者制度は、自動車運送事業者に営業所ごとに国家資格者である運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、一定人数以上の運行管理者を選任させ、「運転者の勤務時間等の適正管理」、「点呼による運転者の健康状態の把握等」、「運転者に対する指導監督」などを行わせることにより、事業用自動車の運行の安全を確保するために設けられているものです。

整備管理者制度は、整備管理者を選任し、使用者に代わって車両管理を行うことにより、点検・整備に関する管理・責任体制を確立し、自動車の安全確保、環境保全を図るために設けられているものです。

当然ながら、正規労働者として雇用していることが望ましいわけですが、派遣社員の選任を不可とする指針などもないことから、「営業所における運行管理権限や整備管理権限が与えられた管理体制がとられており、営業所に常勤、かつ継続的に勤務可能な契約であれば派遣社員の選任も可能です。」と回答する運輸局が一般的のように思います。

ただし、派遣社員を運行管理者や整備管理者に選任するケースは少ないものと考えられることから、地方運輸局若しくは管内の運輸支局によっては異なる見解を示す可能性も考えられます。

事前に管轄の運輸支局に確認することをお勧めします。

なお、外部委託やパート・アルバイトの選任は不可となります。

目次に戻る

所要資金計画の作成

令和元年11月1日以降の申請から、所要資金の要件が大幅に引き上げられています。

新規許可申請においては、これまで以上の資金調達能力が問われています。

自己資金(預金残高)≧所要資金(資金計画)を求められます。

一般貨物自動車運送事業の許可申請においては、算出した所要資金(資金計画)以上の自己資金を申請者自身が有していないと、許可を取得することはできません。

所要資金(資金計画)の算出に際しては、算出ルール(基準)、関係法令等の遵守が求められます。いくら申請者自身が1千万円で運送事業を開始できると言い張ったところで、算出ルール(基準)や関係法令等を無視した所要資金計画では許可審査は絶対に通りません。

算出ルール(基準)、関係法令に精通していない申請者や行政書士が作成した所要資金計画では、必ずと言っていいほど「基準に抵触しており受理されない。」、「補正指示により金額修正したら、所要資金合計が変動(アップ)し、申請した自己資金額オーバーで申請却下となった。」、「所要資金合計が膨大な金額となってしまい、自己資金が準備できない。」といった様々な事態に陥ります。

【所要資金(資金計画)の算出方法について】

一般貨物自動車運送事業の開始に必要な資金(所要資金)の100%以上の自己資金(預・貯金)を申請日から許可までの間、常時確保できますか?

【所要資金とは】 大まかに言いますと、一般貨物自動車運送事業の開始に必要とされる次の各費用を合計した金額を言います。

①車両費(購入価格、割賦売買の場合は頭金及び割賦金の1年分、リースの場合はリース料の1年分) *購入済みで移転登録が済んでいる場合や譲渡証明書の交付を受けている場合などは、車両費を計上する必要はありません。 ⑦燃料費(6ヶ月分)、油脂費(燃料費の3%分)、車両修繕費、タイヤ・チューブ費(各6ヶ月分) ⑧什器・備品関係(事業に必要な机、椅子、その他の設備や備品の購入費全額) ⑨登録免許税(12万円) ⑩その他の経費(旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等の2ヶ月分)

【自己資金とは】 原則として、申請者名義(申請者が会社であれば当該会社名義、個人であれば当該個人名義)の預金、貯金の残高合計額となります。

【常時確保とは】 申請日から許可までの間、常時、「自己資金≧所要資金」の状態であることが必要です。 「申請日時点」と「許可までの適宜の時点(審査完了前くらいに運輸局から連絡があります)」の2回、残高証明書又は預貯金通帳などの書類で証明する必要があります。 |

目次に戻る

当事務所が算出し、許可取得した所要資金の一例

下記は、当事務所が実際に算出作成して許可を取得した所要資金合計金額の一例ですが、誰が作成するのかといった要素以外にも、法人申請・個人申請、人員計画、車両の大きさ、車両の使用権原(自己所有・購入・割賦・リースの別、価格・割賦金・リース料)、営業所や車庫の使用権原(自己所有・賃貸の別、賃料)、その他様々な要因により数百万円以上の差異が生じます。

トラック運送

| 申請者区分 | 概 要 | 所要資金合計 |

| 法人 | 5台自己所有車両、施設賃貸 | 1,300万円 |

| 法人 | 4台自己所有車両、1台ローン、施設賃貸 | 1,350万円 |

| 法人 | 1台自己所有車両、2台購入、2台ローン、施設賃貸 | 1,370万円 |

| 法人 | 2台自己所有車両、3台ローン、施設賃貸 | 1,740万円 |

| 法人 | 5台自己所有車両、施設賃貸 | 1,745万円 |

| 法人 | 5台自己所有車両、施設賃貸 | 1,450万円 |

| 法人 | 5台ローン、施設賃貸 | 1,630万円 |

霊きゅう運送

| 申請者区分 | 概 要 | 所要資金合計 |

| 法人 | 1台購入、施設賃貸 | 750万円 |

| 法人 | 1台自己所有車両、営業所自己所有、車庫賃貸 | 300万円 |

法人 | 1台自己所有車両、施設自己所有 | 420万円 |

| 個人 | 1台自己所有車両、施設賃貸 | 250万円 |

目次に戻る

所要資金シミュレーションサービス(有料)

準備可能な自己資金が少なく、ご不安な方向けに、お申込み前の所要資金シミュレーションサービスも実施しております(有料)。

所要資金計画の構成要素についてのヒアリングを行い、実際にいくらぐらいの所要資金計画になるかをシミュレーションいたします。

お支払いいただいたシミュレーションサービス費用は、シミュレーション後1ヶ月以内に許可申請代行をお申込みいただいた場合に限り、許可申請代行報酬から控除いたします。

所要資金シミュレーションサービス費用:1回20,000円(税別)

【ご注意事項】

※シミュレーションサービスをご利用できる方は、所要資金計画の構成要素の内容がある程度、具体的に決まっている方に限ります。

所要資金の構成要素:人員計画、車両の種類(大きさなど)や使用権原(自己所有・購入・割賦・リースの別、価格・割賦金・リース料)、営業所や車庫の使用権原(自己所有・賃貸の別、賃料)などのことです。

資金計画についてのよくあるご質問

2回目の残高証明書の提出までの間に預金の出し入れをすることは可能ですか。

構いません。

ただし「自己資金≧所要資金」を保つように心掛けてください。

申請日以降許可日までの間、常に預金残高(自己資金)が資金計画として提出した「事業開始に要する資金合計額(所要資金)」を上回っている状態にしておく必要があります。

理由は、2回目については、いつを証明日とする残高証明書の提出を運輸局から求められるかわからないためです。

例えば、9月10日に運輸局から電話連絡があり、8月31日を証明日とする残高証明書の提出を求められた場合に、たまたま8月31日時点の預金残高が所要資金を下回っていたらどうなるでしょうか。過去の日の預金残高は動かせませんから自己資金要件を満たせないことになってしまいます。

ただし、実際のこれまでの運用はというと、関東運輸局の場合であれば、運輸局から電話連絡があり、「本日以降の日付を証明日とする残高証明書を取得のうえ、送ってください。」といったものです(*具体的に証明日を指定する運輸局もありますので注意。)から、所要資金に足りていない場合は残高の調整は可能でした。

そうは言っても、繰り返しになりますが、常時確保とは、常に預金残高が計画した所要資金を上回っている状態のことを指しますので、いつ前述の運用が変わるかもわかりません。過去日を証明日とする残高証明書を求められたとしても文句は言えません。

当事務所では、許可申請用の口座は、通常の事業で使用している預金口座と別に設けることをお勧めしています。

残高証明書は、複数の口座の残高証明書でも構いませんか?

複数の口座の残高証明書でも問題ありません。ただし、…

ただし、各口座の残高の証明日は同一日であること、1回目と2回目の残高証明書は同一金融機関・同一支店の同一口座であることが必要ですので十分にご注意ください。

事業開始に要する資金1,000万円と算出し、自己資金は、A口座500万円、B口座300万円、C口座200万円の合計1,000万円で1回目の残高証明書を提出しています。

その後、事業活動に伴う入出金により変動があり、2回目の証明日における各口座の残高は、A口座1,000万円、B口座300万円、C口座100万円となっています。

資金要件を満たしますか。

資金要件を満たしません。

2回目の各口座の残高は、1回目の各口座の残高を超える金額は認められません。

①A口座500万円→1,000万円

自己資金と認められる金額は500万円です。

②B口座300万円→300万円

自己資金と認められる金額は300万円です。

③C口座200万円→100万円

自己資金と認められる金額は100万円です。

結果、2回目の残高証明書で自己資金と認められる金額は、

①+②+③=900万円となり、事業開始に要する資金1,000万円を下回っていますので、却下となってしまいます。

許可の通知後、運輸開始前の確認報告前に計画車両の変更はできますか?

運輸開始前の事業計画変更届の提出が必要です。

運輸開始前の事業計画変更届に必要書類(変更前後の内容がわかるものなど)を添付して提出する必要が生じます。

また、資金計画に10%以上の変動が生じる場合は、届出では足りず、認可申請になる場合があります。

なお、車両を変更することにより、事業開始に要する資金が自己資金を超えることになったり、車庫の必要面積を超えるような変更は、原則として認められませんのでご注意ください。

特に自己所有車両で申請した車両を、リース車両に変更したりすると大幅に資金計画に変更が生じますので注意が必要です。

計画通りに、運輸開始前の確認報告書を提出し、緑ナンバーに車両登録してから、増減車の変更手続きをした方がスムーズなケースが多いので、事前に十分なご検討をされた方がいいです。

車両を購入し、代金支払い・引渡しも完了していますが、当社名義への移転登録は許可取得後、緑ナンバーへの変更の際に行いたいのですが、当社自己所有車両として、資金計画の車両取得価格に算入しなくてもいいですか?

自動車検査証に売主の譲渡証明書の写しを添付すれば可能と思われます。

自動車検査証の名義を自社名義に変更しないまま許可申請をする場合は、自動車検査証の写しに譲渡証明書の写しを添付すれば、関東運輸局では自己所有扱いとするようですので、資金計画に取得価格を算入する必要はありません。

なお、譲渡証明書に代えて、売買契約書(写し)と売買代金の領収書(写し)を添付した場合でも、自己所有車両として、資金計画の車両取得価格に算入しなくてもよいかを、関東運輸局に確認したことがあります。

はっきりと可とも否とも回答されませんでしたが、譲渡が完了したことが確認できないので審査の過程で何らかの追加書類を求める可能性があるとの回答でした。

個人的には、領収書等の写しの添付で代金支払い完了を証明できるので、資金計画に取得価格を算入する必要はないと思うのですが…。

目次に戻る

法令遵守(社会保険加入、欠格事由など)

うっかり見落としがちな要件です。しっかり確認しておきましょう。

1.健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。

2. 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員(非常勤役員を含む。また、いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前6ヶ月間(悪質な違反については1年間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者を含む。)ではないこと。

【申請日前6ヶ月間(悪質な違反については1年間)の起算日】 その処分を受けた日ではなく、その処分期間終了後とする。 【悪質な違反とは】 ①違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合 ②飲酒運転、ひき逃げ等の悪質な違反行為又は社会的影響のある事故を引き起こした場合 ③事業停止処分の場合

3.次の貨物自動車運送事業法第5条各号(欠格事由)のいずれにも該当しないこと。 *いずれか一つにでも該当する場合は許可を受けることはできません。

①許可を受けようとする者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき

③許可を受けようとする法人と密接な関係を有する者(許可を受けようとする法人の親会社、グループ会社、子会社、申請法人の役員の2分の1超をその法人の役員等が占めている場合の当該法人、申請者の株主と株主構成が類似している法人)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき

④許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき

⑤許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき

⑥一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、当該聴聞の通知が到達した日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき

⑦許可を受けようとする者が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第3号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき

|

法令遵守についてのよくあるご質問

代表取締役1名(運行管理者を兼務)、他常勤役員1名(運転手を兼務)、運転者5名(常勤役員1名、従業員4名)の実人数6名の会社です。健康保険・厚生年金保険には役員2名のみが加入し、雇用保険には運転者のうち2名のみが加入しています。問題ありますか?

社会保険等加入要件を満たしていません。

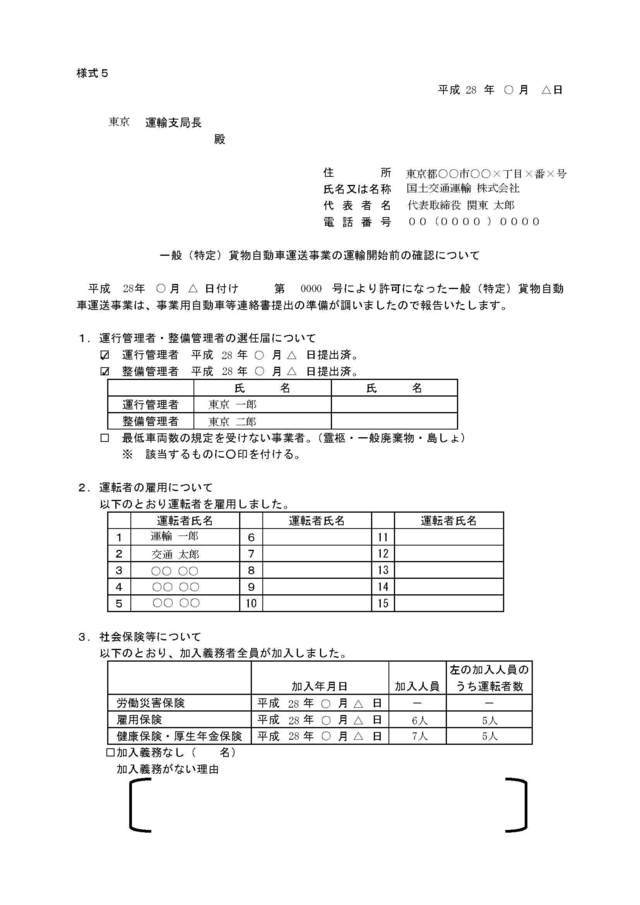

「運輸開始前の確認報告」においては、労働保険・社会保険の加入の事実、運転者を含めた資金計画上の人数が被保険者として加入しているか否かの確認がされます。

御社の場合は、社会保険の被保険者として6名(役員2名、従業員4名)、雇用保険の被保険者として4名(従業員4名)が加入している必要があると思われます。運輸開始前の確認報告までの間に加入しておくようにしてください。

新たに採用した常勤役員1名が直前に務めていた運送事業者は、1年前に行政処分(車両制限処分)を受けており、当該役員は処分当時の当該運送事業者の常勤役員をしていました。

このまま申請しても大丈夫でしょうか?

そのままでも問題ありません。

処分を受けたのが申請日より3ヶ月以上前ですので、「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」の規定には抵触しません。

個人事業として一般貨物自動車運送事業の許可を取得したいです。

できるだけコストを抑えたいのですが、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入は必須でしょうか?

個人事業の場合、常時使用労働者数が5人未満であれば、社会保険関係法令上、原則として加入義務はありませんが、…。

個人事業者についての労働社会保険の主な適用範囲

・労働保険(労災保険・雇用保険)

使用労働者が1人でもいれば、原則としてその事業所には加入義務があります。

ただし、労働者が同居の親族のみであれば、加入義務はありません。

また、雇用保険については、週の所定労働時間数が20時間未満の労働者については適用除外となります。

*したがって、同居の親族のみで事業を行うような場合を除き、原則として加入は必須となります。

・社会保険(健康保険・厚生年金保険)

常時使用労働者数が5人未満の個人事業所には加入義務はありません。

また、「その事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満、又は1ヶ月の所定労働日数の4分の3未満」の労働者(パートなど)については適用除外となります。

*したがって、一般貨物の場合は許可条件面から労働者数が5人未満ということはあり得ないので、原則として加入は必須となります。

ただし、霊きゅう限定許可の場合であれば、労働者数が5人未満ということもあり得ますので、加入しなくてよいケースも考えられます。

新たに株式会社を設立し、設立後に一般貨物自動車運送事業の許可取得を考えています。実は就任予定の常勤の取締役のうち1名は、1年ほど前に横領罪で懲役1年6ヶ月執行猶予3年の刑を言い渡された者です。

このまま取締役として株式会社を設立できるでしょうか?

株式会社の取締役の欠格事由には該当しませんので、株式会社は設立可能ですが、一般貨物自動車運送事業の許可は受けられません。

禁錮以上の刑に処せられていますが、現在、執行猶予期間中であることから、株式会社の取締役の欠格事由の④には該当しませんので、株式会社の設立については法令上の問題はありません。

しかし、貨物自動車運送事業の許可の欠格事由の①に該当しますので、御社は貨物自動車運送事業の許可を受けることができません。

貨物自動車運送事業の許可の欠格事由の①では、執行猶予期間中の者は除かれていませんのでご注意ください。

執行猶予期間3年が満了すれば、刑の言い渡し自体の効力がなくなりますので、満了日の翌日から欠格事由に該当しなくなります(2年間待つ必要はありません)。

執行猶予期間が明けるのは先ですので、一般貨物自動車運送事業の許可取得をお考えであれば、取締役にすべきではありません。

目次に戻る

お申込から許可申請までの流れ

代行手数料をお振込みください

請求金額をお知らせいたしますので指定口座に代行手数料をお振込みください。

業務着手(ヒアリング実施)

業務に着手します。まず、申請に必要な事業者情報を収集するための「許可申請ヒアリングシート」を送信いたします。

ヒアリングシートをご返信ください

許可申請ヒアリングシートに必要事項をご入力後、ご返信ください。

お客様にご用意いただく書類等一覧をメールいたします

ヒアリングシート回答内容の精査・調査完了後、お客様に「ご用意いただく書類等一覧」をメール送信いたしますので、揃い次第、当事務所宛にご郵送ください。

申請書類一式を作成し、ご捺印をいただきます

当事務所が申請書類一式を作成し、申請書類にお客様のご捺印をしていただきます。

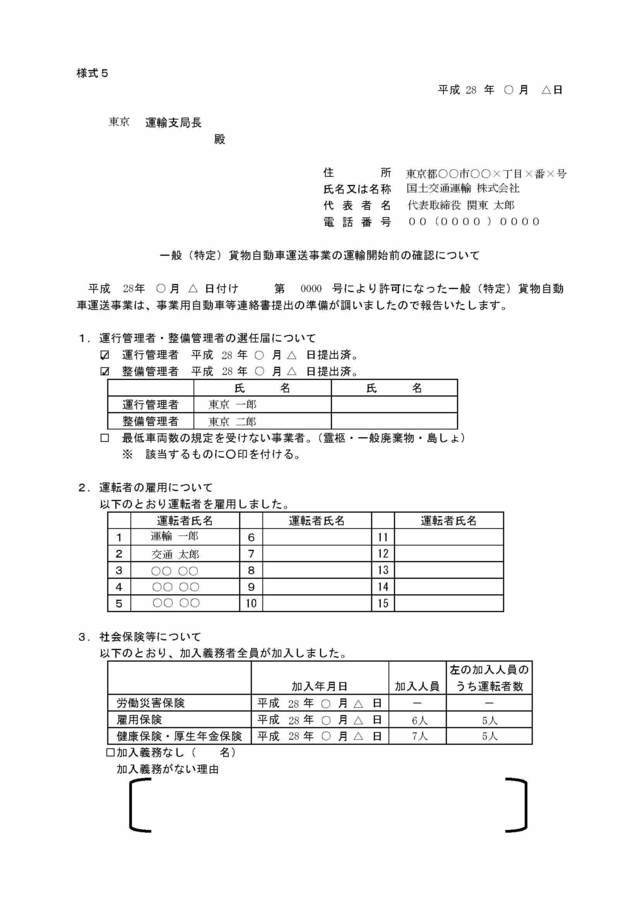

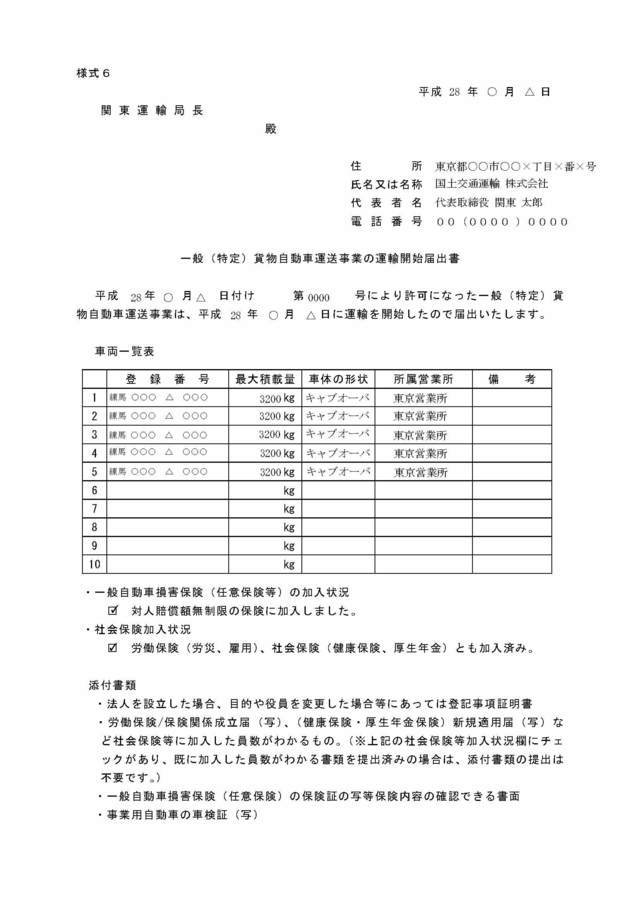

許可申請から運輸開始までの流れ

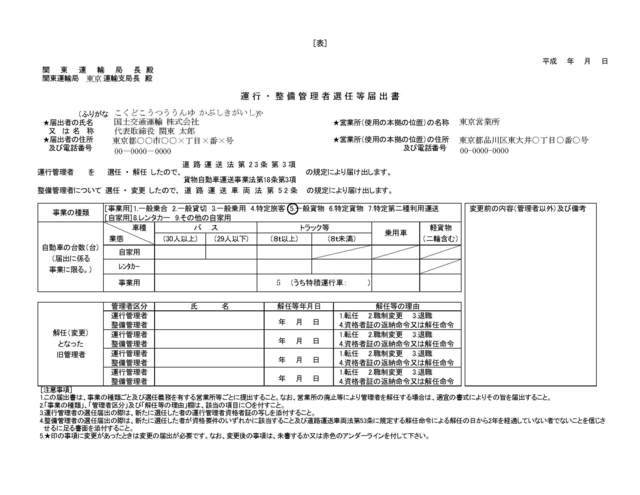

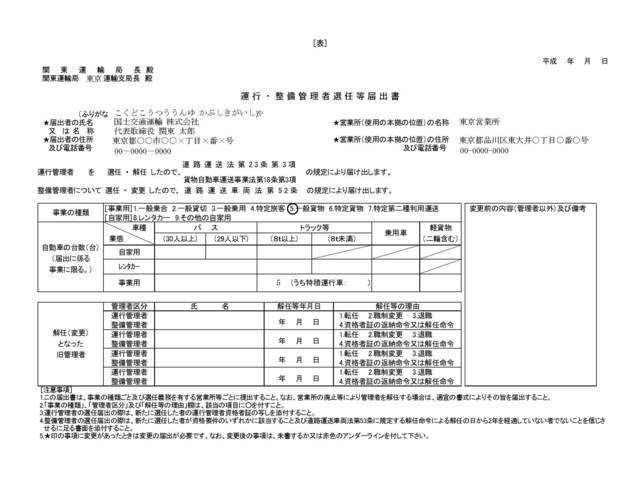

運行・整備管理者選任届

当事務所が運行・整備管理者選任届を提出します。

霊柩(遺体)の輸送または一般廃棄物の輸送のみ行う場合で、車両数が5台未満の場合は不要です。

指定期日までにお送りいただければ当事務所が無料で提出します。

法令試験日

許可申請の際に法令試験予定日の案内がされますが、確定日については、後日、申請者宛に書面で通知されます。

試験は隔月(奇数月)のみ実施されます。不合格の場合は次の奇数月に1回に限り再受験が認められます。

再試験となると、当然に許可が遅れますので1回目で合格するようにしましょう。

基本的に許可申請書の受理月により法令試験の月(奇数月)は決定されます。例えば4月中に許可申請書が受理された申請者の法令試験は5月に実施、5月中に受理された申請者の法令試験は7月に実施されます。

したがって、確実に合格する自信がない場合は、許可申請書の提出月を奇数月にすることを検討してもいいかもしれません。

役員法令試験対策については、こちらをクリック

目次に戻る

許可書交付(式)

管轄運輸支局で許可書交付式が行われます。代表者若しくは運行管理者が出席してください。

許可書交付式当日に指導講習も行われます。

許可書交付式前までに、当事務所に必要書類をお送りいただければ、許可書交付式当日に「運行管理者・整備管理者選任届」、「運輸開始前の確認報告」の手続が可能です。

<東京運輸支局の場合>

東京運輸支局では許可書交付式は行いません。

東京運輸支局からの許可処分の電話連絡時に、輸送部門窓口において許可書の交付が可能となる日及び指導講習の日時が伝えられます。

許可書の交付は、通常、許可後1週間後くらいから輸送部門窓口で受け取れるようになります(事前に返信用封筒を送っておくことにより郵送で受け取ることもできます)。

指導講習は、通常、許可後1ヶ月前後の日に行われます。

詳細は許可書とともに書面で交付されます。

なお、指導講習受講前でも運輸開始は可能です。

目次に戻る

運行・整備管理者選任届

許可書の交付を受けた後は、運輸支局の保安部門に

「運行・整備管理者選任届」に添付書類を添えて提出します(車両5台未満の「霊きゅう運送事業」の場合は不要)。

【運行管理者の選任ついての添付書類】

・運行管理者資格者証のコピー

【整備管理者の選任ついての添付書類】

→ 整備士の資格を持っている者を整備管理者に選任した場合

①自動車整備士技能検定合格証書のコピー

②整備管理者選任届出書に添付する書面(整備管理者本人の同意書)

→ 整備士の資格を持っていない者を整備管理者に選任した場合

①整備管理者選任前研修修了証明書のコピー

②実務経験証明書(2年以上)*実務経験先の証明が必要

目次に戻る

申請から運開始までの流れについてのよくあるご質問

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得して、産業廃棄物の運搬業を行う予定ですが、貨物自動車運送事業の許可は必要ですか?

他人の依頼を受けて、有償で運搬するのであれば、貨物自動車運送事業の許可も必要となります。

ただし、御社が産業廃棄物処分業の許可も有しており、その産業廃棄物を自社の処分施設まで運搬するものであれば、運送事業の許可は不要です。

廃棄物の運送についての現在の国交省の取扱いは、廃棄物処理業者が自ら処理施設を保有し処理まで行うものであるかどうかにより許可等の必要性の有無を判断しています。

仮に許可等を取得せず貨物自動車運送事業を営んだ場合には、貨物自動車運送事業法第3条違反により 「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する 」と規定(貨物自動車運送事業法第71条)されているほか、自家用自動車を使用する者に対する行政処分として、自家用自動車を使用制限又は禁止(道路運送法第81条)することができるとされていますから注意が必要です。

名古屋で一般貨物運送事業の許可を受けて事業を行っています。この度、事業拡大のため東京都に営業所と車庫地を設けて一般貨物運送事業を行う計画ですが、新規の許可が必要となりますか?

事業計画変更認可申請が必要となります。

既に他の地方運輸局長の許可を取得されていらっしゃるので許可申請は必要ありませんが、東京運輸支局に事業計画変更認可申請の手続きを行うことになります。

資金計画や社会保険等への加入確認書類などは必要ありませんが、営業所、車庫地、前面道路、運行管理者、整備管理者、等にかかる書類は、許可申請の場合と同様に必要となります。

許可までにどれくらいの期間かかりますか?

一般貨物自動車運送事業許可の標準処理期間は3~5ヶ月とされていますが、実際は4ヶ月~5ヶ月程度を要するのが一般的です。

公示されている標準処理期間(審査期間)は、書類に不備等がなく、役員の法令試験も1回で合格した場合の期間となります。

関東運輸局管内の各運輸支局で受け付けられた許可申請書類は、関東運輸局で審査が行われますが、関東運輸局内の処理する案件数は大変に多いですし、審査過程で質問や補正が全くないというのも稀です。

したがって、申請から許可処分までは4ヶ月~5ヶ月程度を要すると考えておいた方がいいでしょう。

なお、標準処理期間とは、あくまで申請から許可処分日までの期間であり、許可処分と同時に自動的に営業ナンバーが取得できて、運輸開始できるわけではありません。

その後の許可書交付式、運行管理者・整備管理者選任届、運輸開始前の確認報告、陸運支局での営業ナンバー取得手続を経ないと運輸開始はできません。

個人事業者として許可を取りたいのですが、屋号を用いて申請できますか?

許可の申請者は個人名になりますので、屋号は使用できません。

個人事業者として許可申請する場合は、個人名での申請となります。

申請に屋号を用いたり、併記することはできません。

個人事業者の場合は、個人に対して許可を与えることになりますので、許可書に記載されるのも個人名となります。

なお、営業活動に屋号を使用するのは自由です。

登録免許税を金融機関で納付した際の領収書の原本は、関東運輸局に送付しないといけないのでしょうか?

はい。領収書の原本は関東運輸局に送付してください。

許可処分後に、関東運輸局から送付されてくる登録免許税の納付書に、「納付後の領収書(原本)は関東運輸局に送付してください」と案内文が同封されていると思います。

領収書(原本)は関東運輸局が回収しますので、案内に従い送付してください。

なお、経理書類として必要になると思いますので、必ずコピーを取り、保存してください。

現在、第一種貨物利用運送(貨物自動車)の登録を受けて、貨物利用運送を行っています(運送委託先は実運送事業者)が、今回の一般貨物自動車運送事業の許可を取得した場合、貨物利用運送の登録はどうなりますか?

許可取得後、運輸開始届と併せて第一種貨物利用運送登録の廃止届出手続(登録台帳から削除)が必要となります。

第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)は、実運送事業者(許可業者)以外の者が、利用運送を行おうとする場合に登録を受けることができるもので、貨物利用運送事業法に規定されています。

一方、許可を受けた実運送業者が行う利用運送は、貨物利用運送事業法ではなく、貨物自動車運送事業法に基づく利用運送となり、別物(認可制)となります。

したがって、新規許可取得後は、運輸開始届と併せて第一種貨物利用運送事業登録の廃止届出手続(台帳から削除)をすることになります。なお、新規許可申請の際に、その旨の宣誓書の提出を求められます。

ただし、利用運送委託契約が利用運送事業者との間でも交わされていて(いわゆる利用の利用)、その運送委託先である利用運送事業者の届出もされている場合は、登録の廃止届出は不要です。

目次に戻る

運送業許可ブログ

2026年2月2日

2026年1月29日

2026年1月27日

2026年1月21日

2026年1月19日