一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

一般貨物自動車運送事業の許可申請専門!東京都の行政書士事務所

あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503

042-476-8198

営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |

|---|

各種手続のお申込みは、お申込フォームに必要事項をご入力のうえ、

ご送信願います。

第一種貨物利用運送事業を行うためには登録が必要となります。

第一種貨物利用運送事業の登録

一般貨物自動車運送事業許可がなくても

トラック等を所有していなくても

運送事業はスタートできます!

依頼を受けた荷主の貨物を、運送請負契約先の運送事業者に運送させる

ことができる事業が、”貨物利用運送事業”です。

貨物利用運送事業は、一般貨物自動車運送事業の許可を必要としないため、次のような特徴があります。

- 自ら貨物を運送する必要がありません。

- トラック等を保有する必要がありません。

- 運転者、運行管理者、整備管理者を保有する必要がありません。

- 多額の設備資金を必要としません。

第一種貨物利用運送事業

登録申請代行

<営業所が関東運輸局管内の場合>

40,000円(自動車/税別)

60,000円(船舶・鉄道/税別)

<営業所が関東運輸局管内以外の場合>

50,000円(自動車/税別)

70,000円(船舶・鉄道/税別)

費用の詳細はこちらをクリック

お申込~登録~営業開始までの手続の流れ

お申込~登録処分までの流れ

お申込をいただいてから登録がされるまでの流れをご説明いたします。

代行手数料をお振込みください

請求金額をお知らせいたしますので、代行手数料を指定口座にお振込みください。

業務着手(ヒアリング実施)

着金確認後に業務に着手します。まず、申請書類作成情報を収集するための「登録申請ヒアリングシート」を送信いたします。

ヒアリングシートをご返信ください

登録申請ヒアリングシートに必要事項をご入力後、ご返信ください。

お客様にご用意いただく書類等一覧をメールいたします

ヒアリングシート回答内容の精査・調査完了後、お客様に「ご用意いただく書類等一覧」をメール送信いたしますので、揃い次第、当事務所宛にご郵送ください。

登録申請書類一式を作成します

当事務所が登録申請書類一式を作成します。

当事務所が登録申請手続き等を行います

当事務所が営業所を管轄する運輸支局に登録申請をいたします。

※申請から登録までの標準処理期間はおおむね1ヶ月~3ヶ月とされています。

登録通知書の受領

管轄運輸支局から登録の電話連絡。

連絡後、1週間程で運輸支局において登録通知書を受領できます。

貨物利用運送事業とは

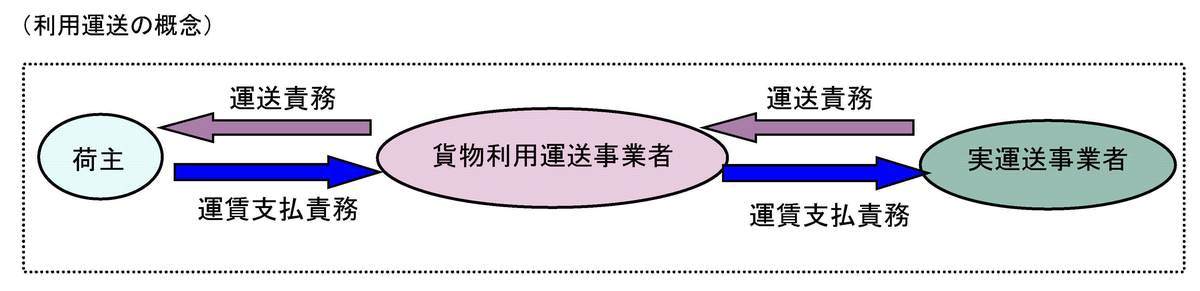

「貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、利用運送(自らの運送機関を利用し運送を行う者(実運送事業者)の行う運送を利用して貨物を運送すること)を行う事業をいいます。

したがって、自分の会社の貨物を実運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりませんので、登録や許可は必要ありません。

出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn3_000001.html)を加工して作成

「運送機関」とは

貨物利用運送で利用する「運送機関」とは、次の運送機関をいいます。

①貨物自動車

②鉄道

③内航海運

④外航海運

⑤国内航空

⑥国際航空

実運送事業者とは

実運送事業者とは、次の事業者をいいます。

①船舶運航事業者(海上運送法の船舶運航事業を経営する者)

②航空運送事業者(航空法の航空運送事業を経営する者)

③鉄道運送事業者(鉄道事業法第2条第2項の第一種鉄道事業もしくは同条第3項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者)

④貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者)

したがって、軽自動車、ロープウェイ(索道)、港湾運送を行う事業を経営する者は、「実

運送事業者」には当たらないため、これらの運送機関を利用して運送する事業は、貨物利用運送事業には該当しませんので、登録や許可は必要ありません。

「利用の利用」も貨物利用運送事業の登録又は許可が必要

「利用の利用」とは、貨物利用運送事業者が、他の貨物利用運送事業者を使って運送事業を行うことですが、これも「貨物利用運送事業」に該当するため、登録または許可が必要です。

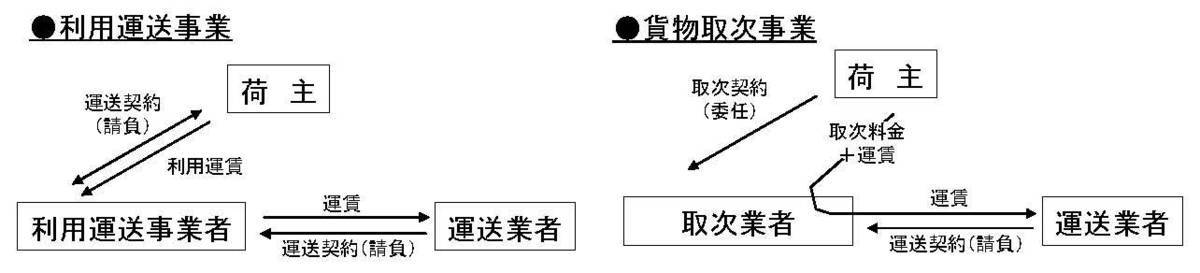

貨物利用運送事業と貨物取次事業の違い

貨物利用運送事業は、荷主と運送契約を締結し、荷主に対し運送責任を負う事業ですが、運送取次事業は、荷主に対して運送責任を負うものではなく、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、自己の名をもってする運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎ若しくは運送貨物の運送事業者からの受取(運送の取次ぎ)又は他人(荷主)の名をもってする運送事業者への貨物の運送の委託若しくは運送貨物の運送事業者からの受取り(運送の代弁)を行う事業です。

なお、貨物取次事業は、平成15年より規制が廃止されていますので、許認可・登録などは不要です。

貨物取次事業としては、以下の事例があります。

1. 求車求貨システム

荷主(運送事業者を含む)が輸送してほしい貨物の情報(量、種類、現在地、目的地、希望運賃等)を掲示板やデータベース等に出し、運送事業者がこれに応募して成約した場合に、荷主と運送事業者との契約締結に直接関与し、その対価を得る事業。

2. インターネット通販

商品等の配達をする際に、通信販売会社が消費者と運送会社との間の契約を締結し、契約締結に係る対価を得る事業。

出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn3_000001.html)を加工して作成

目次に戻る

このページのトップに戻る

第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業

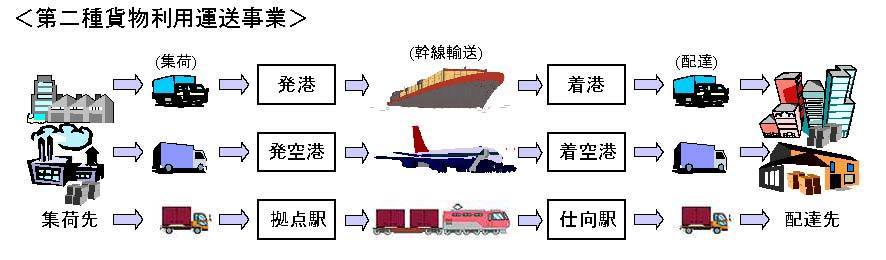

第二種貨物利用運送事業とは、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続する貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送(集配)とを一貫して行う事業をいいます(貨物利用運送事業法第2条第8項)。

この場合において、先行し及び後続するトラックによる集配運送については、自ら運送する場合と、他社に委託する場合の両方を想定しています。

したがって、「ドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供する場合」で、かつ「幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送」を含む利用運送事業が第二種貨物利用運送事業となります。

第二種以外の利用運送事業は、第一種貨物利用運送事業となります。

出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn3_000001.html)を加工して作成

幹線輸送に係る利用運送を含んでいても、片方の集配がない輸送は第一種貨物利用運送事業

国内のドアから国外の仕向港、又は国内の積込港から国外のドアといった、片方の集配がない輸送は、幹線輸送が含まれていても第二種貨物利用運送事業には該当せず、第一種貨物利用運送事業になります。

国内のドアから積込港までの第一種貨物自動車利用運送事業の登録及び国内の積込港から国外の仕向港までの第一種外航利用運送事業の登録が必要になります。

登録と許可

第一種貨物利用運送事業の登録に要する費用

| 項目 | 登録免許税※3 | 代行手数料(税別)※4 | |

| 第一種貨物利用運送事業 | 新規登録 | 9万円 | (関東運輸局管内) 自動車:4万円 船舶又は鉄道:6万円 船舶又は鉄道:7万円 |

変更登録 (法第4条第1項第4号の利用運送に係る運送機関の種類若しくは利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(財務省令で定めるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るものに限。) ※1 | 1.5万円 | (関東運輸局管内) 一律:4万円 (関東運輸局以外) 一律:5万円 | |

| 第二種貨物利用運送事業 | 許可 | 12万円 | ご相談ください |

| 事業計画及び集配事業計画の変更認可 (財務省令で定めるものに限る。) ※2 | 2万円 | ご相談ください | |

※1

①貨物自動車利用運送事業者について、同法第4条第1項第4号(登録の申請)の利用運送の区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において行う貨物の運送の区間の増加に係るものに限る。)

② ①以外の第一種貨物利用運送事業者について、同法第4条第1項第4号の利用運送に係る運送機関の種類又は利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの

※2

貨物利用運送事業法第25条第1項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更認可で、法第21条第

1項第2号(許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物

の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に

係るもの

※3

第一種貨物利用運送事業の登録免許税は、同時に複数の運送機関の利用運送する場合でも9万円です。

例)貨物自動車利用運送と鉄道利用運送を同時に申請する場合の登録免許税は9万円です。

*別々に申請する場合は、一方は新規登録申請扱いとなり9万円、他方は変更登録申請扱いとなり1.5万円の合計10.5万円となります。

*ただし、「外国人」外航一種利用運送の登録申請については、貨物利用運送事業法の制度上、他の運送機関の利用運送と同時申請扱いにすることができませんので、登録免許税はそれぞれに9万円となります。

例)貨物自動車利用運送と外国人外航一種利用運送の同時申請はできませんので、それぞれの提出先に提出することになり、登録免許税については9万円+9万円の合計18万円です。

<外国人外航一種利用運送>とは、外航一種利用運送のうち、申請者本人が外国人、申請者が法人の場合に代表者が外国人、役員の3分の1以上が外国人、出資者(議決権)の3分の1以上が外国人のいずれかに該当する場合の外航一種利用運送をいいます。

※4

第一種貨物利用運送事業の代行手数料は、営業所が関東運輸局管内であるか管外であるか、利用運送機関が自動車であるか自動車以外であるかによって異なります。

例)例えば、営業所が関東運輸局管内にある事業者の方が、貨物自動車利用運送と鉄道利用運送を同時に申請する場合の代行手数料は4万円(関東運輸局管内の自動車)+6万円(関東運輸局管内の鉄道)=10万円です。

目次に戻る

このページのトップに戻る

登録申請から登録までの標準処理期間

登録の要件

| 要件 | 内容 | 備考 |

| 施設要件 | 使用権原のある営業所、店舗を有していること | 所有の場合:土地建物の登記簿謄本 賃貸の場合:賃貸借契約書(写) *宣誓書の添付に代えることが可能 |

| 営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと | 宣誓書を添付 | |

| 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること | 所有の場合:土地建物の登記簿謄本 賃貸の場合:賃貸借契約書(写) *宣誓書の添付に代えることが可能 | |

| 保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと | 宣誓書を添付 | |

| 保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること | 保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類(様式5)を添付

*幹線輸送の前後の基幹となる保管施設(基幹保管施設)が審査の対象となります。※1 *基幹保管施設以外の保管施設については、適切な規模、構造及び設備を有するものであることを証する宣誓書(様式6)の添付により、審査対象外となります。 | |

| 財産的基礎 | 純資産300万円以上であること

*資産合計-創業費その他の繰延資産及び営業権-負債合計=純資産 | *直近の事業年度の貸借対照表、一度も決算期を迎えていない場合は開始貸借対照表を添付。 *直近の事業年度の純資産額が300万円未満の場合は、期中の増資などにより、純資産額を300万円以上とすることも認められます。 |

| 欠格事由 | 申請者が次の貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第5号に規定する欠格要件に該当しないこと | 宣誓書を添付 |

| ①1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 | ||

| ②第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者 | ||

| ③申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者 | ||

| ④法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの | ||

| ⑤船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(国際貨物運送」)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(国内貨物運送)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの イ 日本国籍を有しない者 ロ 外国又は外国の公共団体若し くはこれに準ずるもの ハ 外国の法令に基づいて設立され た法人その他の団体 ニ 法人であって、イからハまでに 掲げる者がその代表者であるもの 又はこれらの者がその役員の3分 の1以上若しくは議決権の3分の1 以上を占めるもの |

※1

基幹保管施設とは、以下のいずれかの業務を行う保管施設をいいます。

①仕向地別仕分け

②コンテナへの積込み・積卸し

③通関

目次に戻る

このページのトップに戻る

登録・許可の権限(管轄)

【第一種貨物利用運送事業権限(管轄)】

〇…地方運輸局長権限

◎…国土交通大臣権限

| 手 続 | 貨物 自動車 | 鉄道 | 内航 | 外航 | 航空 |

| 第一種貨物利用運送事業の登録 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |

制度について

貨物利用運送事業とは、どのような事業か。実運送事業と何が異なるのか?

「貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、利用運送(自らの運送機関を利用し運送を行う者(実運送事業者)の行う運送を利用して貨物を運送すること)を行う事業をいいます。

したがって、自社貨物を実運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりません。

なお、「実運送事業者」とは、貨物利用運送事業法第2条第2項から第5項までに定められている次に掲げる事業者をいいます。

・船舶運航事業者(海上運送法の船舶運航事業を経営する者)

・航空運送事業者(航空法の航空運送事業を経営する者)

・鉄道運送事業者(鉄道事業法第2条第2項の第一種鉄道事業もしくは同条第3項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者)

・貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者)

したがって、軽自動車、ロープウェイ(索道)、港湾運送を行う事業を経営する者は、「実運送事業者」には当たらないため、これらの運送機関を利用して運送する事業は、貨物利用運送事業には該当しません。

いわゆる“利用の利用”も貨物利用運送事業の登録又は許可が必要か?

必要です。

“利用の利用”とは、貨物利用運送事業者が貨物利用運送事業者を使って運送事業を行うことですが、これも“貨物利用運送事業”に該当するため、登録または許可が必要です。

ドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供する場合で、トラックによる集貨・配達運送を他社に委託する場合は、第二種貨物利用運送事業者に該当するのか?

第二種貨物利用運送事業に該当します。

第二種貨物利用運送事業とは、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続する貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送(集配)とを一貫して行う事業と規定されており(貨物利用運送事業法第2条第8項)、この場合において、トラックによる集配運送については、自ら運送する場合と、他社に委託する場合の両方を想定しています。

ドアから仕向港まで、仕向空港からドアまで利用運送を行う場合は、一貫輸送となっていない(片方の集配がない)が、この場合は、第二種貨物利用運送事業に該当するのか?

第一種貨物利用運送事業に該当します。

第二種貨物利用運送事業とは、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続する貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送(集配)とを一貫して行う事業のことをいいます(貨物利用運送事業法第2条第8項)。

従って、国内のドアから国外の仕向港、又は国内の仕立港から国外のドアといった、片方の集配がない輸送は、第二種貨物利用運送事業には該当せず、第一種貨物利用運送事業になり、国内のドアから仕立港までの第一種貨物自動車利用運送事業の登録及び国内の仕立港から国外の仕向港までの第一種外航利用運送事業の登録が必要になります。

集貨又は配達を軽自動車で行う場合には、第二種貨物利用運送事業の許認可が必要なのか?

第二種貨物利用運送事業の許認可は必要ありません。

貨物利用運送事業法において、集貨又は配達のための自動車は、道路運送車両法第2条第2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)であることが規定されていることから、軽自動車による集貨又は配達は、貨物利用運送事業法上の規制を受けません。

なお、この場合であっても、幹線部分を利用運送する場合には、当該幹線部分に係る第一種貨物利用運送事業の登録が必要となります。

自社では登録又は許可されていない運送機関であっても、委託先で登録又は許可を受けていれば、当該運送機関を利用した貨物利用運送事業を行うことは可能か。また、自社で登録又は許可されていない利用運送の区域であっても、委託先で登録又は許可を受けていれば、当該区域において貨物利用運送事業を行うことは可能か?

自社が登録又は許可された運送機関及び利用運送の区域における範囲内でしか、貨物利用運送事業は行えません。

例えば、自社が航空に係る貨物利用運送事業の許可等がない場合には、委託先が航空に係る貨物利用運送事業の許可等を取得していても航空を使った貨物利用運送を行うことはできません。

また、当該運送に係る「利用運送の区域又は区間」、「貨物の集配の拠点」等、自社と委託先事業者が許認可を取得している同じ区間でなければ、当該区間における貨物利用運送を行うことは出来ません。

よくある質問の目次に戻る

申請について

二つ以上の貨物利用運送機関にかかる許可又は登録を同時に申請したいが、申請書は、貨物利用運送機関毎に分ける必要があるのか?

提出自体はまとめて提出することは可能です。

ただし、運送機関の種類ごとに貨物利用運送事業に係る事業遂行能力等の審査を行う必要があるため、申請書(事業計画及び集配事業計画)は利用する運送機関毎に別葉にして申請する必要があります。

純資産の額が赤字の場合、登録又は許可を取得することは可能か。また、経常収支で赤字の場合はどうか?

純資産の額が赤字の場合は、登録又は許可を取得することが出来ません。

貨物利用運送事業法においては、利用者である荷主の保護の観点から、事業開始に当たっては、最低限必要な財産的基礎を有することが求められます。

なお、直近の決算以後、次期決算途上において増資を行う等、基準資産額に明確な増加があったことが明確であるときは、直近年度の純資産額に当該増資額を加算した額を基準資産額とします(施行規則第8条第3項)。

申請においては、直近事業年度の貸借対照表の他、増資の議事録、増資後の履歴事項全部証明書、増資月の月次の貸借対照表などの提出が必要となります。

※基礎資産額とは、貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基礎資産表」という)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から当該基礎資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額をいう。

新規又は変更申請時に委託先事業者等との契約の締結が間に合わないが契約を締結していなければ申請はできないのか?

申請時までに委託先事業者との契約の締結が間に合わなくても申請を行うことは可能です。

その場合は、申請時に契約書案を提出したうえで、許可・登録日までに(新設法人の場合は、会社設立後速やかに)契約書の写しを提出する必要があります。

申請時に必要な営業所、保管施設等の使用権原を有することを証する書類は、宣誓書でもよいか。?

宣誓書の提出に代えることが可能です。

集荷した貨物の積み替えだけを行う施設、または一時蔵置するだけの施設でも、保管施設として申請しなければならないのか?

申請する必要があります。

保管施設とは、倉庫・荷扱いの役割をもつ施設になるため、貨物をコンテナに積み込む又は貨物をコンテナから積み降ろす、いわゆる荷扱いを行う施設を指します。

そして、幹線輸送の前後の基幹となる保管施設(以下「基幹保管施設」という。)を審査の対象とし、基幹保管施設以外の保管施設については、当該貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設である等、当該貨物利用運送事業を遂行する上で適切な規模、構造及び設備を有するものであることを証する宣誓書の提出に代えることが可能です。

なお、基幹保管施設とは、以下のいずれかの業務を行う保管施設をいいます。

①仕向地別仕分け

②コンテナへの積込み・積卸し

③通関

自社が貨物利用運送事業の登録、許可を取得していれば、自社の100%出資子会社は、貨物利用運送事業に係る登録、許可がなくとも事業を実施することは可能か?

自社の100%出資子会社であっても、当該子会社が貨物利用運送事業を行うために は、子会社自らが登録又は許可を取得し貨物利用運送事業者となる必要があります。

物流子会社が親会社の商品輸送のほか、親会社の系列企業の輸送元請をする場合は貨物利用運送事業の資格が必要か?

系列か非系列かに関わらず、他人と運送契約を結び、下請としてトラック事業者や航 空運送事業者等を利用する場合は、登録又は許可を受け貨物利用運送事業者となる必要があります。

よくある質問の目次に戻る

変更手続について

登録又は許認可を取得した内容に変更が生じた場合、どのような手続きが必要か?

変更の内容に応 じて、変更登録、変更認可又は変更届出等の手続が必要となります。

鉄道の貨物利用運送事業者が、航空の貨物利用運送事業の資格を受けるためには、新たな許可申請が必要か?

貨物利用運送事業の同一種別(第一種又は第二種)の中では、事業計画の変更登録 又は変更認可を取得すれば良く、新たな登録又は許可申請は必要ありません。

商品・サービスについてご不明点がございましたら、どうぞお気軽に弊社サポートセンターまでお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

よくある質問の目次に戻る

貨物自動車利用運送について

トラック事業者が他のトラック事業者を利用する場合、貨物利用運送事業の登録が必要か?

貨物利用運送事業法に基づく登録は必要ありません。

トラック事業者が実運送事業者(トラック事業者)を利用する場合は、貨物利用運送事業法第19条の適用除外にあたるため、貨物利用運送事業法に基づく登録は必要ありませんが、貨物自動車運送事業法に基づく事業計画の変更認可申請を行う必要があります。

なお、トラック事業者が利用運送専業者(トラック事業者でない利用運送事業者)を利用する場合は、貨物利用運送事業法に基づく第一種貨物利用運送事業の登録が必要となります。

第二種貨物利用運送事業の許可があれば、貨物自動車運送事業法の許可がなくとも自ら集配することは可能か?

可能です。

第二種貨物利用運送事業許可を受けた者であって、当該第二種貨物利用運送事業許可の申請時に、貨物利用運送事業法第23条第5号※に規定する者に該当するものは、貨物自動車運送事業の許可を受けることなく、自ら貨物の集配を行うことができます(貨物自動車運送事業法第37条第2項※)。

※貨物利用運送事業法第23条第5号

貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること

※貨物自動車運送事業法第37条第2項

貨物利用運送事業法第20条又は第45条第1項の許可(以下この条において「第二種貨物利用運送事業許可」という。)を受けた者であって当該第二種貨物利用運送事業許可(当該事業に係る同法第25条第1項又は第46条第2項の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請の時において同法第23条第5号に規定する者に該当するものは、第3条又は第35条第1項の許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。

よくある質問の目次に戻る

航空利用運送について

航空貨物運送における一般混載事業と宅配便事業の違いは何か?

一般混載事業は、主に企業の複数の貨物を取り扱う事業、宅配便事業は、主に一般消費者の貨物を取り扱う事業です。

一般混載事業は、主に企業の複数の貨物を取り扱う事業のことで、荷主の複数の貨物を一つの運送状で対応することが一般的です。運賃・料金については、複数貨物の最終配達場所が異なることも鑑み、航空運送部分に係る運賃、集荷、配達に係る料金にそれぞれ区分されており、料金については地域制となっています。

一方、宅配便事業は、主に一般消費者の貨物を取り扱う事業で、一般消費者の一つの貨物を一つの運送状で対応することが一般的です。対象を一般消費者の貨物としていることから、分かりやすい商品とすることを求めています。具体的には、運賃・料金については、ドア・ツー・ドアの通し運賃、地帯制の料金体系となっているとともに、商品に特別な名称を付与することを求めています。

航空貨物代理店になるには、どのような申請手続きを行えばよいのか?

航空貨物代理店になるには、航空法第133条に基づき、次に掲げる事項を記載した 航空運送代理店業経営届出書(定型様式はありません。)に代理店契約書を添えて国土交通大臣に提出することが必要です。

①氏名及び住所

②届出をする者が法人であるときは代表者及び役員の氏名

③当該代理店契約の相手方の氏名及び住所

④事務所又は営業所の名称及び所在地

⑤当該代理店契約の概要

⑥届出をする者が現に経営している事業があるときはその概要

⑦営業開始の予定期日

事業計画の「利用運送の区域又は区間」の「仕立地」の記載について、貨物を集荷した地域を仕立地とするのか、または、当該貨物を搭載した航空機が離陸する空港がある地域を仕立地とするのか?

この場合、発空港が仕立地となります。

「利用運送の区間」については、集荷した地域ではなく、航空会社が貨物利用運送事業者に対し発行した航空運送状に記載した区間を貨物利用運送事業における事業計画の区間として記載することになります。

集荷した航空貨物を、航空会社に引き渡した後に航空会社の手配により陸上輸送する場合、その陸上輸送に係る部分についても事業計画・集配事業計画に記載しなければならないのか?

航空会社に貨物を引き渡した以降、航空会社が自ら、もしくは運送を委託して必要な 陸上輸送を実施することについては、事業計画、集配事業計画に記載する必要はありません。

一般貨物自動車運送事業を経営しています。(国際航空)第一種貨物利用運送事業の登録を受けたいのですが、どのような要件が必要ですか?

現在、実運送事業者(航空会社)以外の事業者が、(国際航空)第一種貨物利用運送事業を行うことは実務上想定されておらず、申請しても登録できないのが現状です。

理由としては、実運送事業者(航空会社)以外の事業者が、荷主から幹線(国際航空)部分のみの運送委託を受けることは現実的ではなく、ドアツードアの運送委託を受けることが一般的であり、(国際航空)第二種貨物利用運送事業の許可取得が現実的ということのようです。

したがいまして、御社のケースでは「(国際航空)第二種貨物利用運送の許可」の取得をご検討していただくことになります。

ただし、(国際航空)第二種貨物利用運送事業の許可要件の一つに、「国際航空貨物代理店であること」がありますので、結構、ハードルは高いです。なお、国際一般混載事業ではなく、国際宅配便事業を行う場合は、国際航空貨物代理店でなくても、「(国際航空)第二種貨物利用運送事業者の集貨代理店」であれば可とされています。

(国内航空)第二種貨物利用運送の許可にも同様の許可要件があります。

(国際航空)第二種貨物利用運送の許可を取得するための要件は?

よくある質問の目次に戻る

内航利用運送について

トラック事業者がロールオン・ロールオフ船を利用する場合は、利用運送の許可が必要だが、フェリー利用は不必要と聞いたが、同じ海上輸送なのに理由は何か?

一般的に、RORO船は「貨物船」であり運送事業者扱いとなりますが、フェリーは「旅客船」に整理されるためです。

一般的には、内航RORO船は内航海運業法のいわゆる「貨物船」で整理されているので、運送事業者扱いとなり、トラック事業者がこれを利用するときは、内航二種利用運送の許可が必要となります。

フェリーは海上運送法のいわゆる「旅客船」と整理されているので許可の対象とはなりません。ただし、フェリーと「貨物の運送に関する運送委託契約」を締結した場合は、内航二種利用運送の許可が必要となります。

※RORO船は、前述のように貨物船であるため、ドライバーを伴うか否かに関係なく、船会社との間で運送委託契約を締結することから第二種利用運送事業と考えられます。

※フェリーは、一般にドライバーを伴った自動車の航走であり、運送委託契約がなく、その都度、乗船券を購入する運送形態であるため、フェリーを利用した貨物自動車運送として考えます。

※令和2年8月現在の国交省 総合政策局 複合貨物流通課の見解:フェリーと「貨物の運送に関する運送委託契約」を締結しないで、ドライバーが乗船し、フェリーを利用して貨物運送サービスを提供するケースとして、「輸送障害等により、当日に乗車券を購入してフェリーを利用する場合など」を事例として挙げており、輸送障害等の突発的な事由に該当しないフェリーの利用は、恒常的な利用であるとして、フェリー会社との運送委託契約締結の有無にかかわらず、内航利用運送に該当するとしています。

したがって、突発的な事由以外でフェリーを利用して貨物運送を行おうとするトラック事業者は第二種貨物利用運送事業(内航)の許可が必要ということになります。

また、例えば、新たに本土内に営業所を置いて、トラック事業者を利用した貨物利用運送事業を始めようとする場合は、利用運送区間又は区域に注意する必要があります。「関東区域」とか「近畿区域」とする場合は第一種貨物利用運送事業(自動車)の登録申請となりますが、「全国各地域」とする場合は、北海道、沖縄、離島への運送はトラックのみでは不可能であり、船舶又は航空機の利用が必須となりますので、第二種貨物利用運送事業の許可申請が必要となります。

ただし、前述の国交省の見解は、各地方運輸局に完全に浸透していないように見受けられ、利用運送区間又は区域を全国地域とする場合、関東運輸局では条件付きで第一種貨物利用運送事業(自動車)の登録申請は可能、近畿運輸局では第二種貨物利用運送事業の許可申請が必要となります。

前の質問の回答で、トラック事業者がRORO船を利用する場合は、「内航二種利用運送の許可が必要」とあるが、なぜ二種に限定されるのか?

トラック事業者は、貨物自動車運送事業法により荷主に対して運送責任を負ったうえで、荷物をドアツードア (戸口から戸口)で、一貫輸送する事業者であるため、内航二種利用運送に該当することになります。

ただし、片方の集配がない輸送は、内航一種利用運送事業となります。

「貨物の運送に関する運送委託契約」とは、どのような契約か?

個別具体的にその契約書をみて判断する必要があります。

なお、船舶運航事業者との「運賃料金等に係る契約」やタリフの取り交わし等、あくまで運賃のみについての契約は、「貨物の運送に関する運送委託契約」には該当しません。

フェリー航送において、トレーラー車両一体(トラクターヘッド及びシャーシ)で貨物を運送する場合は、貨物利用運送事業に該当するか?

フェリー会社と貨物の運送に関する運送委託契約を締結しない時は、内航貨物利用運送事業に該当しません。

ただし、貨物自動車運送事業者又は第一種貨物自動車運送事業者は、許可等を取得する際の約款により、荷主に対する運送責任があるため、フェリーを利用して 車両一体(例:トラクターヘッド及びシャーシ一体)で運送する場合、フェリー会社と貨物の運送に関する運送委託契約を締結した(運賃割引又は運賃割増のみの契約締結は含まない)時は、内航貨物利用運送事業に該当します。

※フェリー会社と運送委託契約を締結するケースとしては、ドライバーが伴わない自動車の航走が考えられます。

※令和2年8月現在の国交省 総合政策局 複合貨物流通課の見解:フェリーと「貨物の運送に関する運送委託契約」を締結しないで、ドライバーが乗船し、フェリーを利用して貨物運送サービスを提供するケースとして、「輸送障害等により、当日に乗車券を購入してフェリーを利用する場合など」を事例として挙げており、輸送障害等の突発的な事由に該当しないフェリーの利用は、恒常的な利用であるとして、フェリー会社との運送委託契約締結の有無にかかわらず、内航利用運送に該当するとしています。

したがって、突発的な事由以外でフェリーを利用して貨物運送を行おうとするトラック事業者は第二種貨物利用運送事業(内航)の許可が必要ということになります。

また、例えば、新たに本土内に営業所を置いて、トラック事業者を利用した貨物利用運送事業を始めようとする場合は、利用運送区間又は区域に注意する必要があります。「関東区域」とか「近畿区域」とする場合は第一種貨物利用運送事業(自動車)の登録申請となりますが、「全国各地域」とする場合は、北海道、沖縄、離島への運送はトラックのみでは不可能であり、船舶又は航空機の利用が必須となりますので、第二種貨物利用運送事業の許可申請が必要となります。

ただし、前述の国交省の見解は、各地方運輸局に完全に浸透していないように見受けられ、利用運送区間又は区域を全国地域とする場合、関東運輸局では条件付きで第一種貨物利用運送事業(自動車)の登録申請は可能、近畿運輸局では第二種貨物利用運送事業の許可申請が必要となります。

よくある質問の目次に戻る

外航利用運送について

「利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者」との契約書の写しは必ず提出しなければならないのか?

原則として、提出は必要ですが…

原則として、貨物利用運送事業が確実、かつ適切に遂行できることを確認するために利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との契約書の写しの提出が必要です。

ただし、外航海運事業における商取引慣行上、貨物利用運送契約書の写しの添付が困難である場合には、申請時に有効な運賃の収受に関する書類等に代えることができます。

船から積卸した貨物を同一港湾地区内の倉庫にトラックで運送する場合も第二種貨物利用運送事業の許可が必要か?

不要です。

貨物の同一港湾地区内での運送を港湾運送事業として行う場合にあっては、これらの運送に係る第二種貨物利用運送事業の許可は不要です。

よくある質問の目次に戻る

目次に戻る

このページのトップに戻る

運送業許可ブログ

2026年2月2日

2026年1月29日

2026年1月27日

2026年1月21日

2026年1月19日