一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

一般貨物自動車運送事業の許可申請専門!東京都の行政書士事務所

あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503

042-476-8198

営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |

|---|

各種手続のお申込みは、お申込フォームに必要事項をご入力のうえ、

ご送信願います。

回送運行許可

- ディーラー様

- 陸送業者様

- 認証工場・指定工場様

時間とお金を無駄にしていませんか?

回送運行許可

申請代行手数料

50,000円

(消費税別)

営業所が東京・埼玉・神奈川・千葉運輸支局管内の場合の代行手数料です。

費用の詳細はこちらをクリック

回送運行許可のカテゴリー

回送運行許可は、次の業務を行う事業者に限り申請することができます。

*架装とは、シャシやボディに改造(単なる塗装は含みません)を加えることをいいます。

クレーン車、高所作業車、レッカー車、ミキサー車、ダンプカー、冷蔵冷凍車などの特装車は、自動車メーカー(シャシ)と車体架装メーカー(ボディ)が役割分担して製造しています。

目次に戻る

このページのトップに戻る

許可基準

カテゴリーごとに許可基準が設けられています。

目次に戻る

このページのトップに戻る

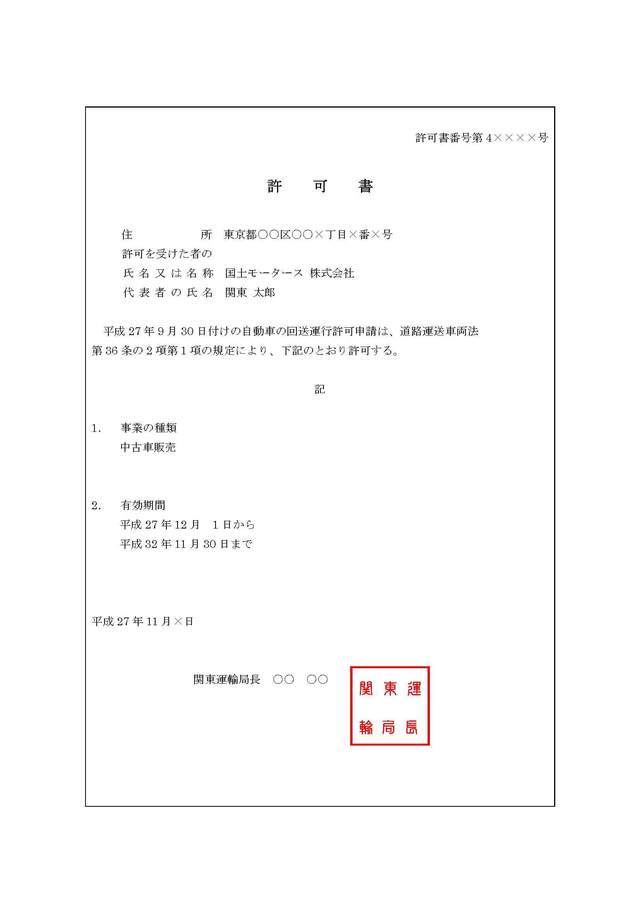

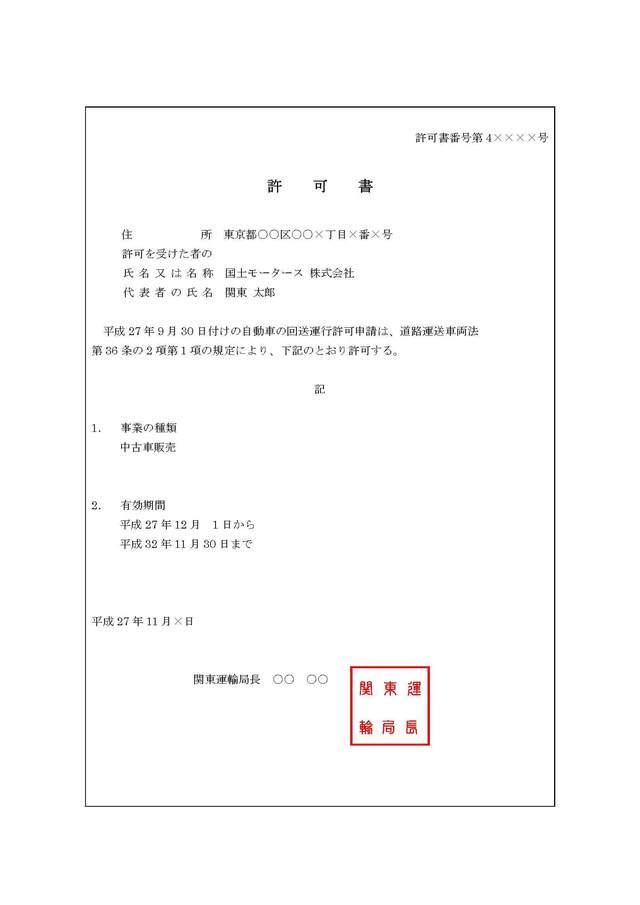

回送運行許可書と有効期間

業種別の終期日(関東運輸局)平成28年6月1日現在

| 業 種 | 製 作 | 新車・輸入販売 | 陸 送 | 中古車販売 | 分解整備 |

| 終期日 | 2007年から5年ごとの 7月31日 | 2007年から5年ごとの 11月30日 | 2005年から5年ごとの 7月31日 | 2005年から5年ごとの 11月30日 | 2019年から5年ごとの 11月30日* |

2005年は平成17年、2007年は平成19年、2015年は平成27年

例えば、新規に陸送の回送運行許可が、2016年(平成28年)10月1日になされた場合、普通に数えれば5年間の満了日は2021年(令和3年)9月30日となりますね。

しかし、陸送の回送運行許可の場合は2020年(令和2年)7月31日が満了日となり、許可日からの有効期間は、3年10ヶ月となるのです。

これは、陸送の終期日が2005年(平成19年)から5年ごとの7月31日と定められているためです。

2015年(平成27年)8月1日~2020年(令和2年)7月30日までの間に、新規に陸送の回送運行許可を受けた場合の有効期間の満了日は、一律、2020年(令和2年)7月31日と決められてしまうのです。

回送運行許可の有効期間は5年とされていますが、「必要によりこれを短縮できる。」とされており、関東運輸局管内では、許可取得日ごとに有効期間の満了日が異なると更新事務管理が煩雑になるため、上記のような終期日の取扱いがされているものと思われます。

したがって、新規許可取得日によっては、最初の許可の有効期間が3年10ヶ月の場合もあれば、2年、1年未満といった有効期間の場合もあり得るわけです。

他の業種の有効期間についても、同様の考え方で設定されています。

*終期日近くの新規の回送運行許可取得は、すぐに更新手続きが必要となるため、有効期間の長短だけを考えた場合は避けた方がいいかもしれません。

*ただし、2016年(平成28年)6月1日から分解整備事業者の許可基準が、試行的に一部緩和されたため、分解整備事業者に対する2016年(平成28年)6月1日以降の回送運行許可の有効期間については、一律に2017年(平成29年)11月末日となります。

目次に戻る

このページのトップに戻る

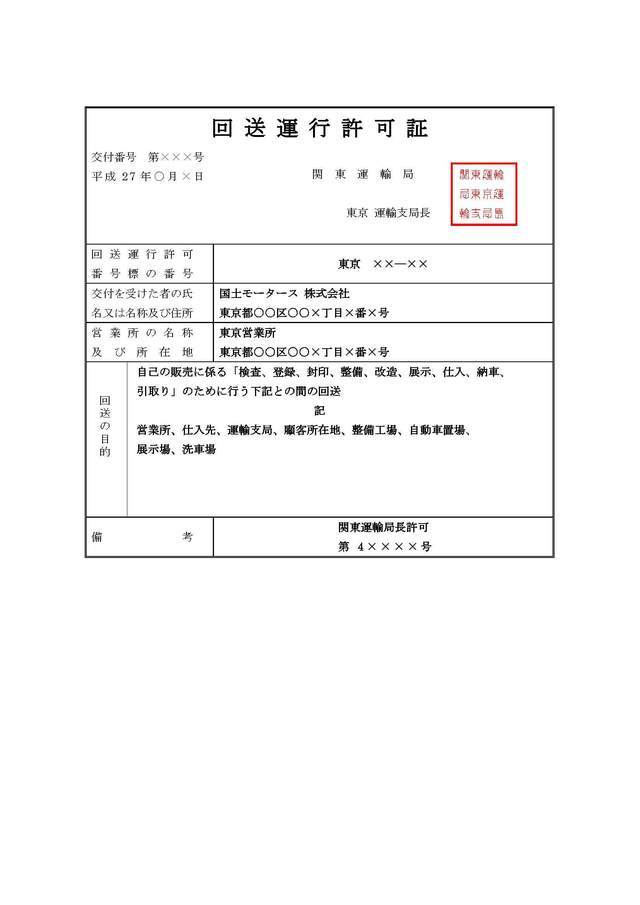

回送運行許可証、ディーラーナンバー

回送運行許可書と回送運行許可証は違います。

回送運行許可書の交付を受けただけでは、公道を走行できません。

回送運行許可制度の手続きは2段階に分かれています。

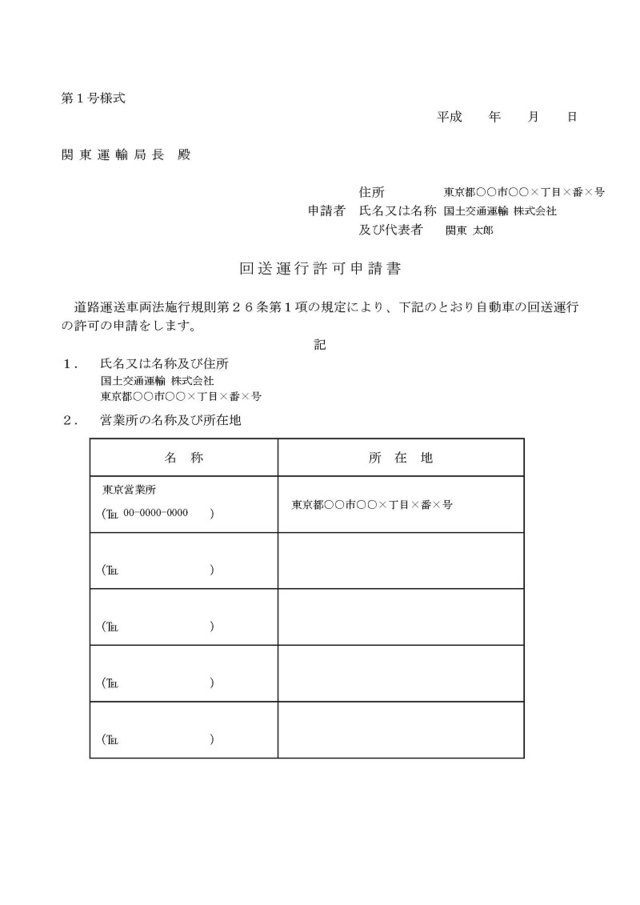

まず、『回送運行許可申請書』を提出して、地方運輸局長から回送運行許可を受けます。許可を受けたことの証明として交付されるのが回送運行許可書です。回送運行許可書は社内で保管されるものであり、1枚しか交付されません。

その後に、『回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与申請書』を提出して、回送運行許可証の交付と回送運行許可番号標の貸与を受け、回送自動車に表示することで、公道を走行することができます。つまり、回送運行許可証は、許可を受けていることを回送自動車に表示するためのものとして交付されるものなのです。

回送運行許可証の交付とセットで貸与を受ける回送運行許可番号標のことを、一般に『ディーラーナンバー』とか『赤枠ナンバー』と呼んでいます。

目次に戻る

このページのトップに戻る

回送運行許可証の有効期間・ディーラーナンバーの貸与期間

回送運行許可証の有効期間及び回送運行許可番号標(ディーラーナンバー)の貸与期間の満了日は、平成28年4月から原則として回送運行許可書(大元の許可)の終期日(有効期間満了日)と同一年月日とされています。

つまり、回送運行許可書(大元の許可)の有効期間の満了日が平成32年7月31日とされていれば、回送運行許可証の有効期間及び回送運行許可番号標(ディーラーナンバー)の貸与期間の満了日も平成32年7月31日となります。

*改正前は、回送運行許可証の有効期間及びディーラーナンバーの貸与期間は、回送運行許可書の有効期間内で、1年以内の1ヶ月単位で交付(貸与)されていました。1年を超えて交付(貸与)を希望する場合は、その都度、更新手続きをしていました。

目次に戻る

このページのトップに戻る

ディーラーナンバーの貸与枚数

回送運行許可証とディーラーナンバーはセットで交付(貸与)されます。

その交付(貸与)枚数には、カテゴリーごとに基準と上限が定められています。

貸与枚数の基準は地方運輸局により異なります。下記の基準は関東運輸局管内の貸与枚数基準となります。

製作事業者

| 1ヶ月の平均製作車両数(A) | 貸与組(枚)数(B) |

| 10両まで | (B)≦2 |

| 11両以上50両まで | (B)≦2+(A-10)/10 |

| 51両以上100両まで | (B)≦6+(A-50)/20 |

| 101両以上 | (B)≦9+(A-100)/50 |

*貸与組(枚)数の小数点以下は切り上げる。

*原則として回送運行従事者数を超える組数は貸与しない(仮に計算上の貸与組数が2組であっても、従事者が1名の事業者に貸与するのは不正使用防止上の観点から1組を限度とする)。

販売事業者

| 1ヶ月の平均販売車両数(A) | 貸与組(枚)数(B) |

| 12両まで | (B)≦2 |

| 13両以上50両まで | (B)≦2+(A-12)/6 |

| 51両以上100両まで | (B)≦9+(A-50)/8 |

| 101両以上300両まで | (B)≦16+(A-100)/10 |

| 301両以上1000両まで | (B)≦36+(A-300)/30 |

| 1001両以上 | (B)≦60+(A-1000)/60 |

*1.貸与組(枚)数の小数点以下は切り上げる。

2.大型自動車(車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、又は乗車定員30人以上のもの)及び輸入自動車(外国において製作されたもの)の販売実績は1両を2両分として計算する。

*原則として回送運行従事者数を超える組数は貸与しない(仮に計算上の貸与組数が2組であっても、従事者が1名の事業者に貸与するのは不正使用防止上の観点から1組を限度とする)。

陸送事業者

回送運行許可証業務に従事する運転者1人に対し1組(枚)、及び積載車を有している場合には、積載車1両に対し1組(枚)を限度とする。

申請窓口とディーラーナンバー取得までの期間

回送運行を行おうとする営業所の所在地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所が申請窓口になります。

例えば、品川区に営業所があれば東京運輸支局が管轄、豊島区に営業所があれば練馬自動車登録検査事務所が管轄となります。

許可申請受理日から回送運行許可までの標準処理期間は概ね1ヶ月とされています。

関東運輸支局管内においては、申請業種のカテゴリーや運輸支局・自動車検査登録事務所、時期などにより多少変動しますので、1ヶ月から2ヶ月程度と考えておいた方がよいでしょう。疑義や補正などがあると2ヶ月以上要するケースもあります。

ディーラーナンバー取得までの期間に、どうしても回送運行を行う必要が生じる場合は、とりあえず臨時運行許可(仮ナンバー)で対応するようにしましょう。

目次に戻る

このページのトップに戻る

回送運行許可費用

回送運行許可費用(令和6年4月現在)

| 費用項目 | 費 用 | 備 考 | |

回送運行許可証 (番号標貸与手数料) | 1枚(組)につき許可証の有効期間1ヶ月までごとに2,050円 *1年なら2,050円×12月=24,600円となります。 | ①許可証交付申請及びディーラーナンバー貸与申請の際に、収入印紙で納付します。 ②合計額が5,000円以上である場合であって、合計額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。 | |

自賠責保険料 (商品自動車) | 保険期間と保険料の一例(軽自動車を除く三輪以上の自動車) *離島以外の地域(沖縄県を除く) ・1ヶ月5,580円 ・12ヶ月9,570円 ・24ヶ月13,850円 | ①回送運行許可証1枚につき許可証の有効期間を充足する保険期間の自賠責保険契約に加入する必要があります。 ②許可証交付申請及びディーラーナンバー貸与申請前までに加入しておくことが必要です。 | |

| 新規許可申請代行手数料(税別) | 50,000円 | 前金となります。 | |

| 更新許可申請代行手数料(税別) | 50,000円 | 前金となります。 *前回の申請書(控)や変更時の届出書(控)などが、社内保管されている場合に限ります。 | |

例)回送運行許可書の有効期間が4年10ヶ月の場合の許可証交付手数料と自賠責保険料

回送運行許可証交付手数料:2,050円×58ヶ月=118,900円

自賠責保険料:58ヶ月契約25,510円

目次に戻る

このページのトップに戻る

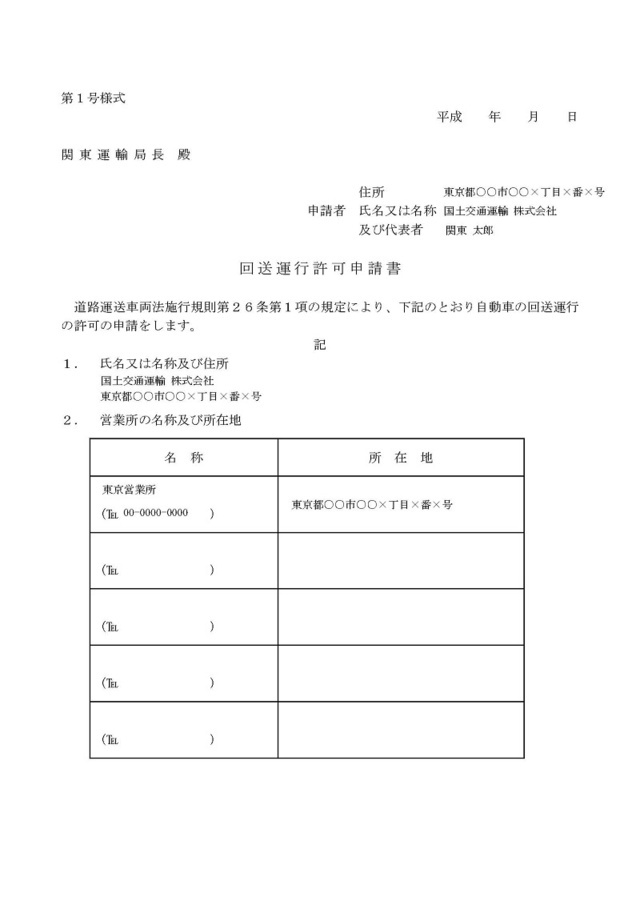

お申込から許可申請までの流れ

お申込~回送運行許可申請~ディーラーナンバー取得までの流れをご説明します。

代行手数料をお振込みください

請求金額をお知らせいたしますので、代行手数料を指定口座お振込みください。

業務着手(ヒアリング実施)

着金確認後に業務に着手します。まず、申請に必要な事項を確認するための「回送運行許可申請ヒアリングシート」を送信いたします。

ヒアリングシートをご返信ください

回送運行許可申請ヒアリングシートに必要事項をご入力後、ご返信ください。

お客様にご用意いただく書類等一覧をメールいたします)

ヒアリングシート回答内容の精査・調査完了後、お客様に「ご用意いただく書類等一覧」をメール送信いたしますので、ご用意でき次第、当事務所宛にご郵送ください。

申請書類一式を作成し、ご捺印をいただきます

当事務所が申請書類一式を作成し、申請書類にお客様のご捺印をしていただきます。

回送運行許可申請

当事務所が、営業所管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に許可申請書類を提出します。

申請からディーラーナンバー取得までの流れ

回送運行許可申請からディーラーナンバー取得までの流れです。

地方運輸局、申請窓口となる運輸支局、自動車検査登録事務所により、流れ・内容等が多少異なります。

回送運行許可と臨時運行許可の違い

回送運行許可制度と似た制度に、臨時運行許可制度があります。

ディーラーナンバー(回送運行許可)

仮ナンバー(臨時運行許可)

臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合、販売を業とする者が販売等の目的で回送をする場合など、運行目的・期間・運行経路を特定したうえで、その運行の経路の最寄りの市、特別区若しくは町村の長又は運輸支局長などが許可し、臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」「臨番」(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。

なお、単に車検がきれているが私用で乗りたい等の理由では許可されません。

臨時運行許可制度は、1台の自動車につき1回の運行に限られ、有効期間も運行日当日から必要最小限の日数(目的地により異なるが最大5日以内)です。申請受付は原則として運行日初日です。

回送運行許可制度の対象業種で、継続的に公道を走行する事業者にとって、臨時運行許可では、繰り返し何度も許可申請を行わなければならず、時間的・金銭的コストが割高となります。

以上、臨時運行許可制度は、個人ユーザー向けの制度、ディーラーナンバー取得までのつなぎの制度といえます。

回送運行許可申請に必要な書類

回送運行許可申請に必要な書類は、業種により一部異なります。

| 必要書類 | 業種 | 留意事項 |

| 許可申請書(第1号様式) | 共通 | |

| 商業登記簿謄本(法人申請)又は住民票(個人申請) | 共通 | 申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの |

| 運転者等に対する法令関係研修の実施計画(第3号様式) | 共通 | 回送運行に関する1年分の研修計画を記載 |

| 社内取扱内規を記載した書面 | 共通 | 自社で使用する社内内規 |

| 管理責任者等の営業所への配置計画(第4号様式) | 共通 | |

| 製作、販売、陸送又は分解整備を業とすることの書面(第5号~第9号様式又はこれに代わるその他の書面) | 業種別 | メーカーや関係団体から証明を受けられる場合は業種別に第5号~第9号様式を添付します。

|

| 申請直前最近3ヶ月間の自動車の製作、販売、陸送の実績(計画)等を記載した書面(第10号様式) | 製作 販売 陸送 | 製作又は陸送を業とする者であって新たな申請で実績のない場合は向こう3ヶ月間の計画で可。

第5号~第8号様式を添付できる場合は添付不要 |

| 運転者名簿(第11号様式) | 陸送 | 緑ナンバー事業者以外の場合は、10名以上が必要 |

| 回送委託者一覧表(第12号様式) | 陸送 | |

| 積載車一覧表(第13号様式) | 陸送 | 緑ナンバー事業者であって、自動車を積載する事業用自動車(積載車)を有する場合 |

| 運行実績を証する書類(第14号様式) | 分解整備 | 第9号様式を添付できる場合は添付不要 |

| 販売、分解整備等の実績を挙証する書面 | 販売又は 分解整備 | 販売事業者の場合は、販売台帳(古物台帳)並びに売買契約書・オークション計算書、(自動車検査証)のコピー等

分解整備事業者の場合は、臨番を使用した車両を特定するため、臨時運行許可証のコピー等及び車検のために自ら分解整備を行った車両であることを証するため、当該車両の車検記録簿(分解整備記録簿)等 |

| 営業所の案内図 | 共通 | 道路マップ等既存の地図の写しで可。 所在地を明示 |

| 営業所の平面図 | 共通 | 番号票等の保管庫の位置を明示 |

| 営業所の写真 | 共通 | 営業所の外観・内部及び番号標等を保管する施錠可能な保管庫の写真 |

| その他 | 業種別 | ご用意いただいた書類内容により、追加で必要となる書類がございます。 |

目次に戻る

このページのトップに戻る

ディーラーナンバー貸与後の社内管理業務

ディーラーナンバー貸与後、一定期間経過後に実態調査が行われますので、社内の法令順守体制、帳簿等の作成・保存などをしっかりと行いましょう。

社内の法令遵守体制・帳簿管理

ディーラーナンバーの貸与を受けることができて、それで終わりではありません。

ディーラーナンバー貸与後、一定期間経過後に管轄運輸支局(自動車検査登録事務所)による実態調査が行われます。具体的な調査時期、調査方法については、管轄運輸支局(自動車検査登録事務所)により異なります。

社内帳簿を全く作成していない事業者が見受けられますが、悪質な場合は更新許可を受けられなくなる場合がありますので十分に注意しましょう。

| 調査項目 | 調査内容 | |

| 法令遵守の体制 | 1.研修 | (1)実施状況 (2)研修等実施記録簿 (3)研修内容 (4)今後の研修計画 |

| 2.取扱内規 | (1)必要な項目が盛り込まれているか (2)内規どおりに処理されているか (3)社内状況にあっているか | |

| 3.法令違反の事実の有無 | (1)変更事項の届出 (2)番号標の転貸をしていないか (3)目的外運行をしていないか | |

| 許可証・番号標の管理状況 | 1.保管方法等 | (1)許可証及び番号標の保管状況 (2)番号標の検認(第29号様式による) |

| 2.管理簿等の管理状況 | (1)番号標台帳の備付 (2)許可証及び番号標台帳の備付 (3)帳簿等の保存状況 ①管理責任者名簿 ②許可証及び番号標 ③番号標台帳 ④確認者等名簿 ⑤研修等実施記録簿 ⑥社内取扱内規 ⑦運転者名簿(陸送事業者の場合) | |

| 3.貸与方法 | (1)貸与手順 (2)番号標の取付方法 (3)許可証の表示方法 |

回送運行実績報告書の提出(毎年5月31日まで)

平成28年4月1日の回送運行制度改正に伴い、回送運行に関する業務について、回送運行実績等報告書(第23号様式の2)により、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の状況を、毎年5月31日までに管轄運輸支局(自動車検査登録事務所)に提出する必要があります。

未提出は罰則対象となり、実績報告書の提出義務違反は、初違反3点、再違反7点、再々違反9点となっています。

目次に戻る

このページのトップに戻る

行政処分等の内容

回送運行制度についての違反行為については、違反類型ごとに違反点数が定められており、行政処分を受けると確実に業務に支障が生じることになりますので、十分に注意しましょう。

| 累計違反点数 | 行政処分等の内容 |

| 20点 | 回送運行許可取消 |

| 15点~19点 | 違反営業所の許可証等の全部返納及び6ヶ月間の交付・貸与の停止 |

| 11点~14点 | 違反営業所の許可証等の50%返納及び3ヶ月間の交付・貸与の停止 |

| 7点~10点 | 違反営業所の許可証等の20%返納及び2ヶ月間の交付・貸与の停止 |

| 4点~6点 | 違反営業所の許可証等の1組返納及び1ヶ月間の交付・貸与の停止 |

| 1点~3点 | 文書警告 |

目次に戻る

このページのトップに戻る

よくあるご質問

中古車販売事業者ですが、許可申請日直前3ヶ月間の月平均の販売実績とは暦月ですか?

はい、基本的に関東運輸局管内では暦月で考えているようです。

例えば、4月20日に申請書を提出する場合は、1月~3月の販売実績を証明する書類を添付することになります。

販売事業者の場合、許可申請日直前の3ヶ月間の月平均販売実績が12両以上必要とされていますが、2ヶ月間の販売実績がゼロ、1ヶ月間の販売実績が36両あった場合、条件を満たしますか?

月平均12台以上ですので満たします。ただし…

コンスタントな販売実績が理想ですが、あくまで申請月直近3ヶ月間の総販売実績を3ヶ月で割った値が12両以上であれば、販売実績要件を満たします。

月によってある程度の変動があるのは仕方がありませんから、例えば、新規に中古車販売事業を開始した場合などにおいて、開業後2ヶ月間の販売実績が0両、3ヶ月目に36両販売したようなケースあり得ます。その場合でも3ヶ月間の月平均販売実績は12両になりますから、販売実績要件を満たすことになります。

ただし、逆に、直前3ヶ月前の月に36両の販売実績があって、直前2ヶ月前と直前月の販売実績が0両といった場合は、直前3ヶ月間の平均販売実績は12両以上ではありますが、ディーラーナンバーの必要性に疑念が生じますので、説明を求められたり、次の月の販売実績資料の提出を求められたりする可能性はあります。

自賠責保険料に加入する際のカテゴリーは?

商品自動車の三輪以上の自動車(軽自動車を除く)に加入します。

回送運行許可取得後に自賠責保険に加入する必要がありますが、その際加入するカテゴリーは、「商品自動車の三輪以上の自動車(軽自動車を除く)」となります。

業界内では「小三・四」などとも呼ばれています。

上記のカテゴリーの自賠責保険に加入することで軽自動車も担保されます。

分解整備の許可基準の臨時運行許可使用実績7台以上には、車検場までの運送を陸送事業者に依頼した場合もカウントされますか?

はい、カウントされます。

「車検のため自ら分解整備した車両を積載車で支局等へ車両の持ち込みを行った場合」や「車検のため、自ら分解整備した車両を陸送事業者に依頼し支局等へ陸送する場合」なども臨番の使用実績とみなされます。

上記場合、運行実績の挙証書面としては臨時運行許可証の写しに代えて次の書類の写しが必要となります。

【積載車による運行実績】

積載車の車検証の写し+次のいずれかの書類

①運送した車検切れ車両の車検証の写し

②登録識別情報等通知書の写し

③車検切れ車両を証する登録事項等証明書の写し

【陸送事業者委託実績】

①運送した車検切れ車両の車検証の写し

②登録識別情報等通知書の写し

③車検切れ車両を証する登録事項等証明書の写し

上記①②③のいずれかの書類+次のいずれかの書類

・輸送委託契約書の写し

・輸送依頼書の写し、当該輸送に係る領収書等の写し

目次に戻る

このページのトップに戻る

運送業許可ブログ

2026年2月2日

2026年1月29日

2026年1月27日

2026年1月21日

2026年1月19日