一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

一般貨物自動車運送事業の許可申請専門!東京都の行政書士事務所

あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503

042-476-8198

営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |

|---|

各種手続のお申込みは、お申込フォームに必要事項をご入力のうえ、

ご送信願います。

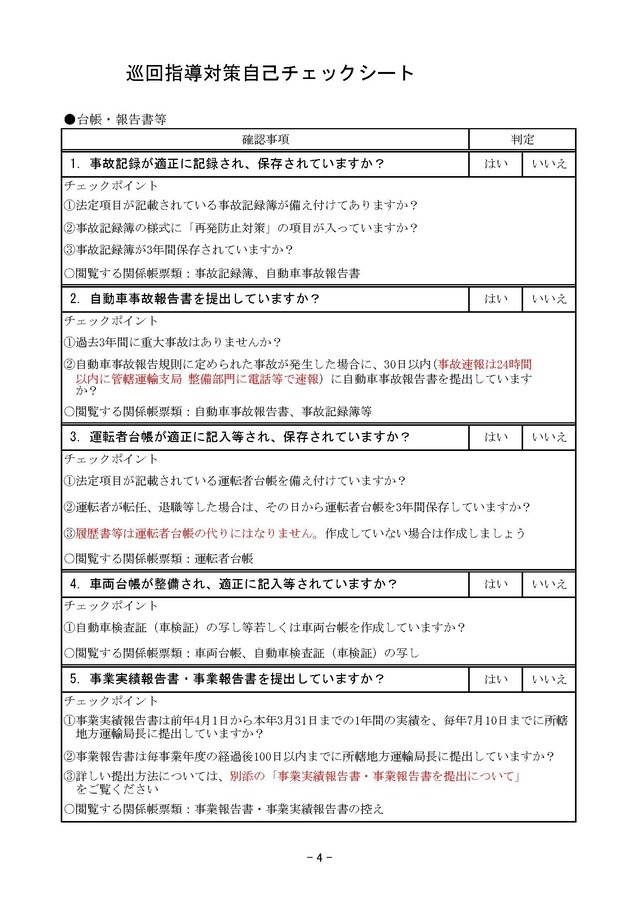

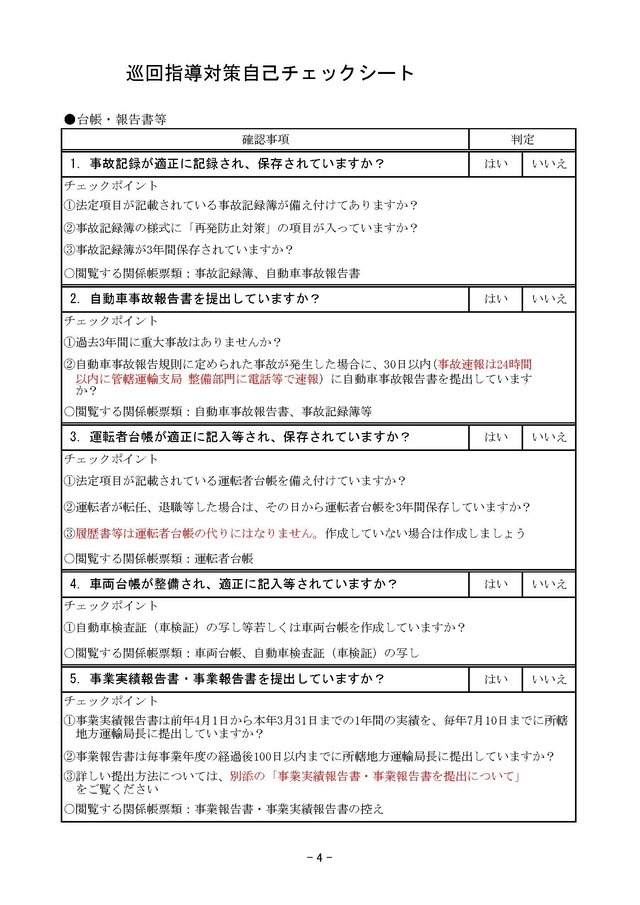

運輸開始後には適正化事業実施機関による巡回指導(実地)が行われます。

運輸開始後の巡回指導対策

一般貨物自動車運送事業の許可には有効期間というものがありません。したがって許可の更新手続といったことがありません。

その代わり、運輸開始後の事後チェック体制の強化が図られており、定期的に「適正化事業実施機関による巡回指導」が実施されており、さらに毎年「事業報告書」、「事業実績報告書」を作成し、所轄の地方運輸局長に提出することが義務付けられています。

適正化事業実施機関の巡回指導

監査、行政処分につながる巡回指導を甘くみてはいけません!

運輸開始届出後1ヶ月以降3ヶ月以内に適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導が行われます(営業所、車庫、車両等の現況確認、関係法令の遵守状況を中心に実施)。

その後は、2年に1回を目安として実施することとされています(巡回指導の評価により頻度は異なります)。

当該巡回指導によって、悪質な違反が確認された場合や改善が見込まれない場合等には、運輸支局に報告(速報、定期通報など)が行われ、運輸支局による監査が実施され、厳しい行政処分が科せられることもあります。

また、増車手続においては、申請前1年間に巡回指導による総合評価で「E」評価を受けている場合は、通常の「届出」による増車はできず、「認可制」となります。

認可申請しても、改善報告が完了していなければ認可されませんので注意が必要です。

巡回指導項目は38項目と多岐にわたるため、自社での対策が難しい場合は、顧問契約を交わしている行政書士に手伝ってもらう方がよいでしょう。

適正化事業実施機関とは?

全国実施機関として(社)全日本トラック協会が、地方実施機関として各都道府県トラック協会が指定されています。

全国実施機関として(社)全日本トラック協会が、地方実施機関として各都道府県トラック協会が指定されています。

適正化事業巡回指導38項目

| 区 分 | 重点 | 指導項目(☆印は霊柩事業者は除外) |

| I.事業計画等 | ○ | (1)主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 |

| (2)営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 | ||

| ○ | (3)自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 | |

| (4)乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 | ||

| (5)乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 | ||

| (6)届出事項に変更はないか。(役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等)(本社巡回に限る。) | ||

| ○ | (7)自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。 | |

| ○ | (8)名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 | |

| II.帳票類の整備、報告等 | (1)事故記録が適正に記録され、保存されているか。 | |

| (2)自動車事故報告書を提出しているか。 | ||

| (3)運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。 | ||

| (4)車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか。 | ||

| (5)事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る。) | ||

| Ⅲ.運行管理等 | (1)運行管理規程が定められているか。 | |

| (2)運行管理者が選任され、届出されているか。 | ||

| (3)運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 | ||

| (4)事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 | ||

| ◎ | (5)過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。 | |

| ◎☆ | (6)過積載による運送を行っていないか。 | |

| ◎ | (7)点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 | |

| ○ | (8)乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。 | |

| ○☆ | (9)運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 (車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上) | |

| ○ | (10)運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 (2泊3日以上の運行の場合) | |

| ◎ | (11)乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 | |

| ○ | (12)特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。 | |

| ○ | (13)特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。 | |

| Ⅳ.車両管理等 | (1)整備管理規程が定められており、これに基づき、適正に整備管理業務がなされているか。 | |

| * | (2)整備管理者が選任され、届出されているか。 | |

| (3)整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 | ||

| (4)日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 | ||

| ◎ | (5)定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。 | |

| V.労基法等 | ○ | (1)就業規則が制定され、届出されているか。 |

| (2)36協定が締結され、届出されているか。 | ||

| (3)労働時間、休日労働について違法性はないか。(運転時間を除く) | ||

| ○ | (4)所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 | |

| VI.法定福利費 | ○ | (1)労災保険・雇用保険に加入しているか。 |

| ○ | (2)健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 | |

Ⅶ.運輸安全 マネジメント *(1)~(4)で1項目とする | (1)輸送の安全に関する具体的な方針が定められているか。 | |

| (2)輸送の安全に関する目標が定められているか。 | ||

| (3)輸送の安全に関する計画が策定されているか。 | ||

(4)運輸安全マネジメントの公表がされているか。 公表方法:①HP、②社内への掲示、③その他 |

◎ は、最重点指導項目

○ は、重点指導項目

☆は、霊柩事業者は除外項目

*は、保有車両に乗車定員11人以上のバス型霊柩車がある霊柩事業者の場合、1両でも整備管理者の選任・届出が必要

【評価方法】

巡回指導において、上記指導項目中に「改善の必要」の占める割合に応じてA~Eの5段階で評価づけを行い、調査結果は運輸支局に報告されます。

「A(大変よい)・B(良い)・C(普通)・D(悪い)・E(大変悪い)」

※《評価:Aは「適(はい)」が90%以上・Bは同じく80~90%・Cは同じく70~80%・Dは同じく60~70%・Eは同じく60%未満》

※最重点指導項目及び重点指導項目について「改善の必要」とされた場合は、1ランク下げの評価となります。

※D ・E判定の事業所は、1年後に再巡回実施となります。

※C判定の事業所は、2年に1回程度

※A・B判定の事業所は、3~4年ごと

目次に戻る

運輸支局への速報事案

次のような事案のいずれかでも確認された場合は、速やかに運輸支局に通報することとされています。

Ⅰ.【点呼を全く行っていない】

①点呼の実施記録が全く保存されていない

②点呼の実施記録に係る帳簿に記載が全くされてない

Ⅱ.【運行管理者・整備管理者が全くいない】

①選任されている運行管理者が全くいない

②選任されている整備管理者が全くいない

*運行管理者及び整備管理者の資格者がいても、法令に基づく届出がされていない場合は、速報対象となります。

Ⅲ.【定期点検を全く行っていない】

①定期点検整備記録簿が全く保存されていない

②定期点検整備記録簿に記録が全くされていない

運輸支局への定期通報事案

次のような事案のいずれかが確認された場合は、定期的に運輸支局に通報することとされています。

①巡回指導評価がEで、3ヶ月以内に適正化事業実施機関に対し改善報告が行われない営業所

②巡回指導評価がEで、改善報告は行ったが一部に未改善が見られ、再度の巡回指導において当該違反の改善が見られない営業所(再度の巡回指導で確認後、定期通報)

③巡回指導を拒否した営業所(巡回指導で確認後、定期通報)

④社会保険等未加入の営業所(巡回指導で確認後、定期通報)

運輸支局への相談事案

次のような事案のいずれかが確認された場合は、運輸支局において開催される定例会議で、個別の事案として具体的に相談することとされています。

①名義貸し、白トラ利用等悪質であるが構成要件該当性の判断困難な法令違反疑われる営業所(疑いが高い場合は、即相談)

②法令により記録が義務付けられている記録簿について、改ざんが疑われる営業所(疑いが高い場合は、即相談)

③巡回指導評価がDで、3ヶ月以内に適正化事業実施機関に対し改善報告が行われない営業所

④その他地方実施機関において、運輸支局等に相談する事が必要と判断する営業所

巡回指導についてのよくあるご質問

巡回指導は事前に連絡はあるのでしょうか?

はい、事前に巡回指導予定日について通知があります。

2週間程度前までには、文書で巡回指導予定日の通知が送付されます。

巡回指導は長時間行われるのでしょうか?

通常、1時間~2時間程度です。数時間にも及ぶことはありません。

1日の巡回指導は基本的に2件程度を行いますし、予め駐車場などの施設をチェックしたうえで営業所に訪問します。

営業所では巡回指導37項目について、「適」か「否」を判断し、「否」の項目についての改善内容を指示して終了となりますので、特別に身構える必要はありません。

思ったより短時間で終わり、拍子抜けするかもしれません。

ただし、安心していいのは、改善必要項目がなかった場合だけです。

改善必要項目があった場合は、後日、改善報告を行う必要があります。

行政処分とは、どのような処分が行われるのですか?

「自動車等の使用停止処分」、「事業停止処分」、「許可の取消処分」があります。

行政処分の種類は、軽微なものから順に、自動車その他の輸送施設の使用停止処分(「自動車等の使用停止処分」)、事業の全部又は一部の停止処分(「事業停止処分」)及び許可の取消処分があります。

また、行政処分に至らないものに、軽微なものから順に、勧告、警告があり、行政処

分とこれらを合わせたものを「行政処分等」といいます。

総合評価で「E」評価を受けると増車手続にも影響すると聞きましたが?

増車申請前1年間に巡回指導の総合評価で「E」評価を受けている場合は、増車手続は届出ではなく、「認可」を受ける必要があります。

処理方針の変更により、令和元年11月1日以降の手続から、増車申請前1年間に巡回指導の総合評価で「E」評価を受けている場合は、認可を受けなくてはならなくなりました。

認可を受けるまでの間、増車ができなくなりますので事業に大きな支障が生じることになります。絶対に避けなくてはいけません。

目次に戻る

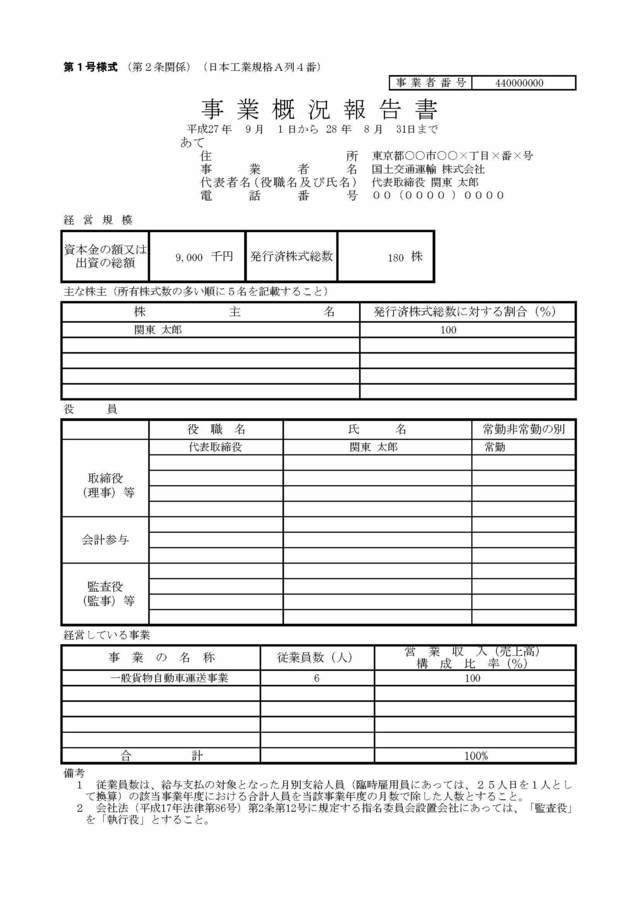

事業報告書

一般貨物自動自動車運送事業者は、毎事業年度に係る「事業報告書」を毎事業年度の経過後100日以内に所轄地方運輸局長に提出することが義務付けられています。

運輸開始後、決算期未到来であれば提出義務はありませんので、2回目以降の巡回指導の際に指摘を受ける事業者の方が多いです。

改善指導を受けると、過年度分も遡って提出する必要がありますので大変な作業になるだけでなく、改善指導に従わない場合は、運輸支局に報告が行われ、監査対象となり得ますので十分に注意したいところです。

それだけでなく、事業報告書や事業実績報告書の提出義務を怠ると、事業規模の拡大となる変更(営業所や車庫の新設、一定規模の増車など)ができなくなります!

毎事業年度ごとに適正な報告書を提出することを心掛けましょう。

目次に戻る

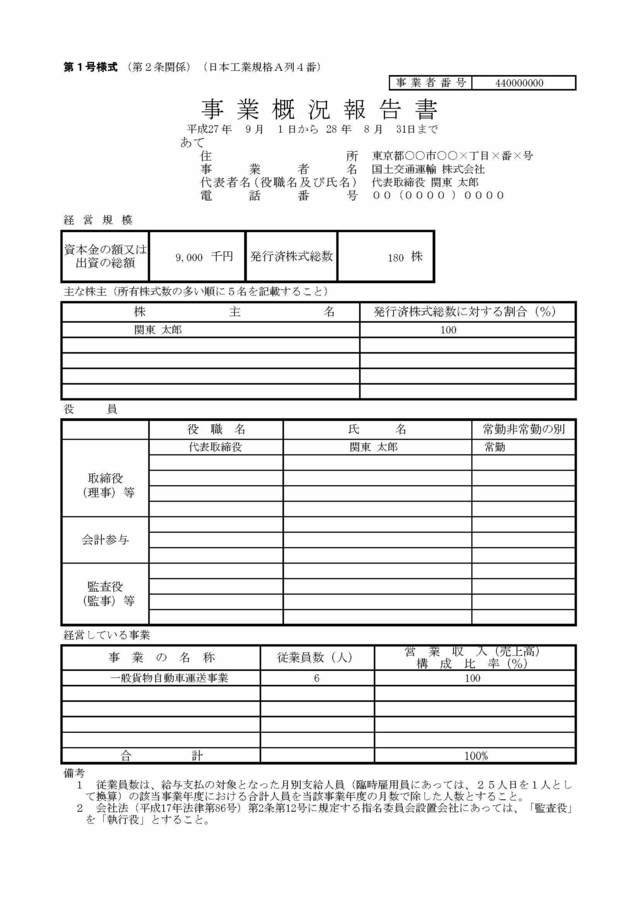

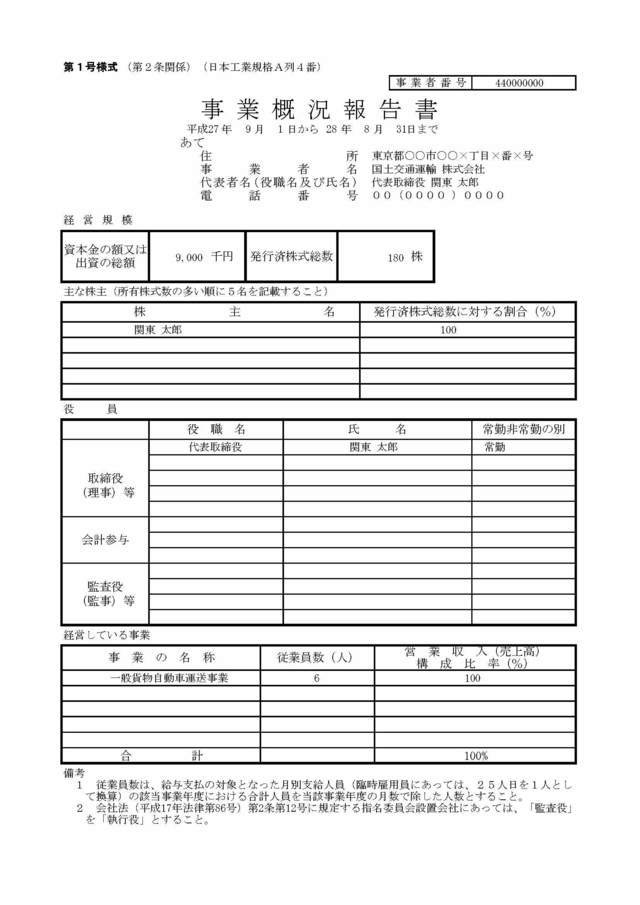

事業報告書の構成

事業報告書は、次の1~5の報告書類で構成されてます。

1.事業概況報告書(第1号様式)

2.貸借対照表(※)

3.損益計算書(※)

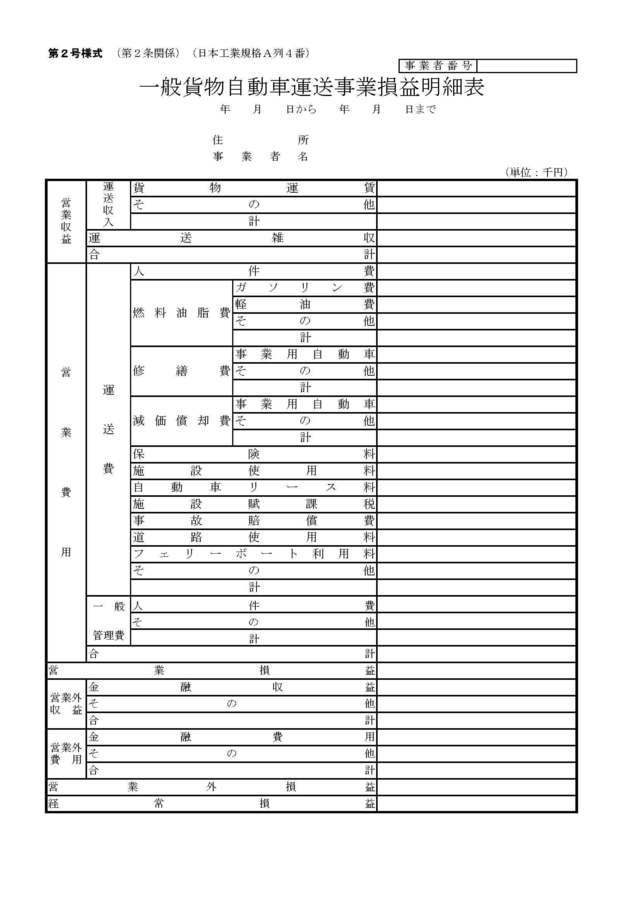

4.一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式)

5.一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式)

※貸借対照表及び損益計算書の様式及び勘定科目についての定めはなく、一般に公平妥当であると認められる会計の原則に伴う限り、事業者において任意に作成したもので構いません(例えば、毎事業年度に税務署に提出しているものを添付)

この報告書の中で、事業者にとって作成が大変なのは

「一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式)」です。

この明細表は運送事業部門の数字を記載する必要があるため、特に運送事業以外の事業を行っている場合は、事業全体の収益や費用を適切に按分するなどして計上する必要があります。

目次に戻る

提出時期と提出先

提出時期は、毎事業年度に係る「事業報告書」を毎事業年度の経過後100日以内とされています。仮に事業者の会計事業年度末が8月31日であれば、9月1日から100日以内に提出する必要があります。

提出先(報告書の宛先)は所轄地方運輸局長となりますが、実際の提出は、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長を経由して提出します。

目次に戻る

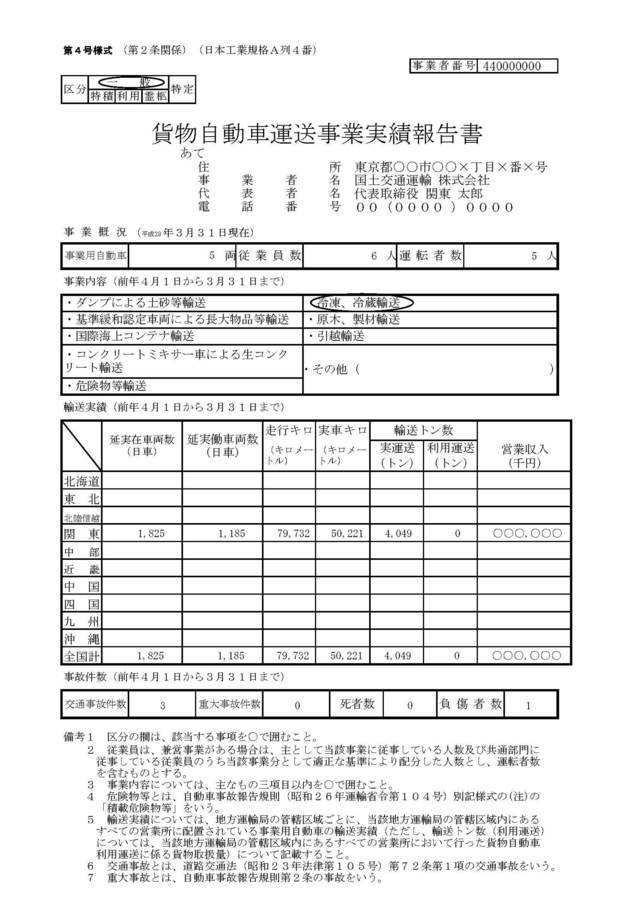

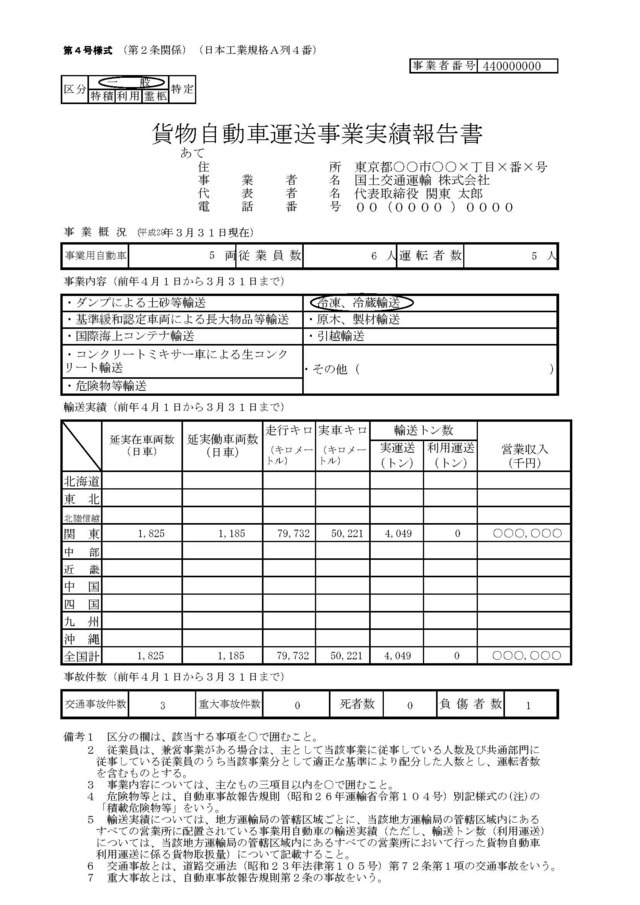

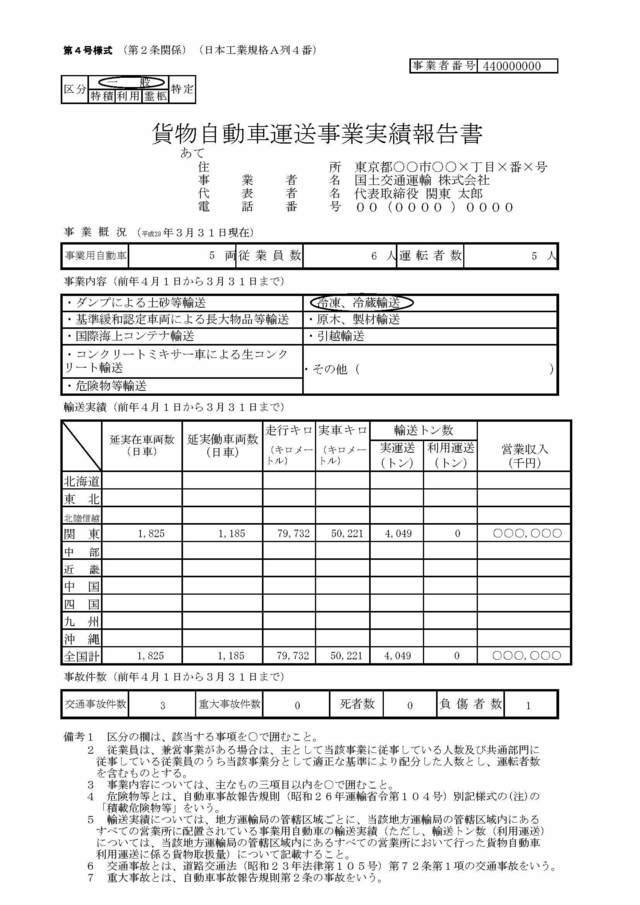

事業実績報告書

一般貨物自動自動車運送事業者は、すべての営業所に配置されている事業用自動車の前年4月1日~3月31日までの1年間の輸送実績について記載した「事業実績報告書」を毎年7月10日までに所轄地方運輸局長に提出することが義務付けられています。

事業実績報告書は、各地方運輸局ごとにその管轄区域内にあるすべての営業所に配置されている事業用自動車の前年4月1日~3月31日までの輸送実績を各地方運輸局ごとの項目に記載し、各々の地方運輸局の項目の合計値を全国計の欄に記載します。

運輸開始後、3月31日が未到来であれば提出義務はありませんので、事業報告書と同様に2回目以降の巡回指導の際に指摘を受ける事業者の方が多く見受けられます。

改善指導を受けると、過年度分も遡って提出する必要がありますので大変な作業になるだけでなく、改善指導に従わない場合は、運輸支局に報告が行われ、監査対象となり得ますので十分に注意したいところです。

それだけでなく、事業報告書や事業実績報告書の提出義務を怠ると、事業規模の拡大となる変更(営業所や車庫の新設、一定規模の増車など)ができなくなります!

毎年、適正な報告書を提出することを心掛けましょう。

目次に戻る

提出時期と提出先

提出時期は、毎年7月10日までに提出する必要があります。

提出先(報告書の宛先)は所轄地方運輸局長となりますが、実際の提出は、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長を経由して提出します。

目次に戻る

事業報告書、事業実績報告書の作成・提出代行

運送業許可ブログ

2026年2月2日

2026年1月29日

2026年1月27日

2026年1月21日

2026年1月19日